ランチェスター戦略とは『弱者の戦略』

『弱者』が『強者』に勝てる唯一の戦略です。

この記事を読むことで

・『強者』と『弱者』の定義とそれぞれの戦い方

・ビジネスだけじゃなくキャリア全般に使えるランチェスター戦略の考え方

が分かります

ランチェスター戦略とは?

ランチェスターさんが考案したランチェスターの法則をビジネスに応用したのが『ランチェスター戦略』です。

1914年にイギリスの自動車工学・航空工学のエンジニアであるフレデリック・ランチェスターが自身の著書で発表した『ランチェスターの法則』がルーツとなっています。

第1法則は、戦闘力が同じであれば人数が多いほうが勝ち、兵力数が同じであれば戦闘力が高いほうが勝つという非常にシンプルで分かりやすい法則です。計算式にすると、次のようになります。

第2法則は1人で複数の相手を同時に攻撃する、集団が同時に複数の相手に攻撃する広域戦、遠距離戦で、次のようになります。

ランチェスターの法則は戦争における戦闘の勝敗を公式で表現したものです。

ビジネスは人を物理的に傷つけさえしませんが、自陣のシェアを拡大して競合を駆逐することを目的とすることから戦争と非常に似た性質を持っています。

ビジネスでは目標のことを『ターゲット』といいますがこれは戦争における『標的=ターゲット』からきています。

ビジネスで流通を指す言葉は『ロジスティクス』ですが、これは戦争における『兵糧(兵士の食糧)』からきています。戦士に食料を供給するためには敵の陣地に向かう道のりの上に一定の間隔で補給所を設置する必要があります。補給所と補給所をつなぐ道のりが食料を運搬する『流通』を生みます。これがロジスティクスが流通の語源となった由来です。

ごちゃごちゃ書きましたが要はランチェスター戦略とは

というシンプルなものです。

武器効率(質)はそのまま自分が売りたい商品の品質に置き換えることができます。兵力(量)は人的リソースの投入量です。

ランチェスター戦略の目的

ランチェスター戦略の目的はいたってシンプルです。

それは戦争であれば相手に勝つことです。

しかしビジネスの世界ではどうすれば『勝ち』なのかがいまいちよくわかりません。

そこで、ランチェスター戦略をビジネスの世界で使う場合は

と定義しています。

ランチェスター戦略の結論は、No.1(ナンバーワン)になることです。

ただシェアNo1になるだけではだめです。2位を圧倒的に引き離した1位である必要があります。それ以下は2位であっても弱者という考え方です。その際のNo.1は総合力ではなくて、ある市場においての1位となります。

これがランチェスター戦略の大トロです。

サービスなり製品なり、自分の売りたい商品の『質』が一定以上の基準を満たしていることはランチェスター戦略を考える以前の問題です。

一定の質を確保したうえで、競合よりも3倍(もしくはルート3倍)のシェアを確保することで勝ちを確定させる。

これがランチェスター戦略の大原則です。

ひとまずシェア26.1%以上を目指すことが目標となります。

強者と弱者の定義

ランチェスター戦略においては

と定義されます。

この定義に当てはめると、バチっと数値で強者か弱者かを区別することができます。

どんなに名の知れている有名な企業でも、シェアが26.1%未満では強者ではありません。

そんなに強者か弱者か区別することが大事なの?

と思うかもしれません

強者か弱者かを区別することはかなり大事なんです!

なぜなら、強者には強者の適切な戦い方があり、弱者には弱者の適切な戦い方があるからです。

弱者の戦い方

・やめたことによって浮いた戦力を一点に集中してライバルを抜く

順番に見ていきましょう

やらないことを決める

なぜやらないことを決める必要があるのでしょうか?

それは『局地的に強者になるため』です。

80:20の法則ってご存じでしょうか?

全体の結果を100とした場合80の結果は20の要因から生み出されているという法則です。

商品が10種類あったとした場合、全体の売り上げの80%を占めているのは上位2品である可能性が高いということです。これは、商品の種類だけでなく、地域の絞り込みや店舗かネット販売かなどの売り方の違いにも転用できます。

とにかくまずは自分が欲しいと思う結果が『どの要因から主に生まれているか』を特定します。

この時に、80:20の法則を応用したABC分析というものが非常に役に立ちます。

詳しくは別の記事で書いているのでやり方まで確認したい方はこちらをどうぞ。

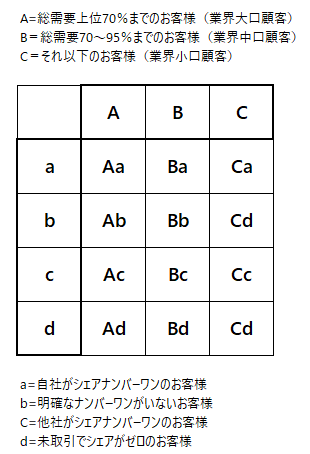

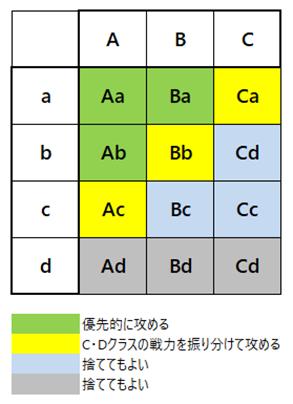

今回の記事を書くために参考にした書籍では『自社売り上げ』だけでなく『業界売り上げ』も加えたABC分析×ABC分析の手法も紹介されています。

小山昇の“実践”ランチェスター戦略 ~成果を確実に出し続ける科学的な方法

やめたことによって浮いた戦力を一点に集中してライバルを抜く

ここまで自分のビジネスが『どの要因から結果が得られているか』が分かれば、あとは絞り込むだけです。

商品やエリアや売り方をとことん最重要項目に絞り込んだら、つぎは結果の出る戦場にリソース(時間・人員・資金)を投入します。戦略が間違っていなければここまでやることで局所的に強者になれます。

局所的に強者になると顧客から認知されます。いままで結果を生み出せていなかったエリアからも結果が生み出せるよう名機会が増えます。こうして自分が強者になれるエリアをどんどん広げていくことでビジネスを成長させていきます。

もしくは、強者になったことで得た資金や信頼を元に新しい事業を始めることも可能です。

強者の戦い方

ミート戦略(2位以下からパクる)

強者の戦い方は『ミート戦略』と呼ばれます。足下(そっか)攻撃とも呼ばれます。

この『ミート』とは弱者の良い点を真似る=弱者の強みにミートすることを意味します。2位以下が打ち出そうとしている差別化を潰すことです。

強者は弱者の強みである『小回りの利く差別化』をパクることによって潰すための十分なリソースを持っています。

強者の最大の特徴はその『大きさ』です。

ブランド力の大きさ、資金力の大きさ、そして組織の大きさ・・・。

大きさは強みでもありますが裏を返せば弱点にもなり得ます。

世の中のほとんどの人が『弱者』です。

『弱者』である自分の戦い方を知り『強者』である敵の戦略と特徴を把握できれば、おのずと自分のやるべきことが見えてきます。

弱者がやってはいけないこと

強者の真似

弱者の最大の強みは『小回りの利く差別化』です。

強者の真似をしても『すでにシェアNo1を独占されている商品のニセモノ』をつくることになるので決して売れません。

値下げ競争

強者に値下げで勝負を挑んでも絶対に勝てません。

強者はシェアNo1という金脈を所持しています。つまり金銭的な体力があるということです。

こちらがどれだけ値段を下げようが、確実に自分が下げた値段よりも若干低い値段設定をしてきます。

ランチェスター戦略はグーパーチョキ

ランチェスター戦略をベースにした市場での段階的な戦い方を説明するのにジャンケンのグーチョキパーを使って例えることができます。

ランチェスター戦略第1段階:一点突破のグー

80:20の法則を使ったABC分析で自分の強みを特定して一定のエリア一点突破する段階

ランチェスター戦略第2段階:拡散のパー

シェアが拡大してきたら一定のエリアにさらにリソース(人・時間・資産)をとことん投入する

ランチェスター戦略第3段階:最適化のチョキ

一定のエリアで強者になった状態なのでリソースを最適化して最小の力でシェアNo1を維持する

自分が勝てないエリアにリソースを投入しまくってもシェア1位にはなれません。

自分が勝てるエリアなのにリソースを集中せずに広く浅くリソースを分散させてしまうといつまでたっても強者になれません

ビジネスだけじゃなくキャリア全般に使えるランチェスター戦略の考え方

ランチェスター戦略と聞くとビジネスで使えるテクニックのように感じますがそんなことはありません。経営者や役職者や事業主でない、一般的な社員やなんなら学生や無職の方でも、つまりは誰でも使える超有用な戦略です。

たとえばあなたが一般的な社員で出世したいと考えているとしましょう。

そうした場合、一般社員であるということは現状はその他大勢の一般社員と同列の『シェア1位以外=弱者』であると定義できます。

この時、何をもってしてシェアを計測するかはあなたの置かれている状況によります。

ここでは仮に、『専門的な知識や技術』としましょう。

つまりは専門的な知識や技術を持っていればいるほど、一般社員から昇進して役職者になれる可能性が高い組織だと仮定します。

弱者であるあなたがとるべき戦略は『小回りの利く差別化』です。

ここでの『顧客』はあなたの『上司』です。

上司が欲しいと思う『商品』は何でしょうか?

昇格させてもよいと思える能力(知識や技術)を自ら学ぶことのできる人材。ですね

その職場で英語が重宝されていて、一般社員があまり英語学習に前向きではないのであれば、英語学習に取り組むべきです。それが『小回りのきく差別化』だからです。もちろん英語学習が大事という意味ではありません。ここで重要なのはあくまでも『差別化』です。

別になにも『英語』を勉強しようと言っているのではありません。『英語』の部分を『自分が所属する組織で不足していて求められている知識・技術』に置き換えればなんにでも使える普遍的な手法になります。

つまるところビジネスの本質は『誰かの問題を解決すること』です。

今回のケースでは『所属する組織で英語を使える人材が不足していること』が顧客=上司の『困りごと』でそれを解決するために自信が『英語』を習得するというシミュレーションです。

英語学習にリソースを集中して一点突破を狙います。例えばTOEICで600点以上取るとかです。

なんかあいつは英語ができるらしい・・・。

このように認知されたらこっちのものです。

一般社員の中で『英語ができる人材』として限定的な範囲でシェア1位になれます。

このように英語力で一点突破することによって英語が必要なプロジェクトに任命されるかもしれません。任命されなくてもアピールはできます。

ひとたび英語が必要なプロジェクトに任命されてやり遂げれば、一般社員が通常業務を行うことでは得られない知識や技術や経験が得られます。

あとは、このポジションを守り抜くか、さらに別のエリアで強者を目指すかはあなた次第です。

ランチェスター戦略を知らなければ、全てのタスクに均等にリソースを振り分けてそつなくこなしていればいつかきっと評価されるというマインドから抜け出すことはできません。

欠点:楽して成功する手法ではない

ランチェスター戦略は決して楽して成功する手法ではありません。

ランチェスター戦略は決して楽して成功する手法ではありません。

ランチェスター戦略第一段階である一点突破のグーが特にきついです。

実例で紹介した、ほかの同僚よりもアタマひとつ抜けることにランチェスター戦略の考え方を使うケースでは、通常業務をこなしながら追加で新しいことを学習する時間を確保する必要があることがわかります。

しかしランチェスター戦略を知っていれば、(局所的に)1位になってさえしまえば強者の戦い方ができることを目指して頑張ることができます。

パーの段階もなかなかきついです、ルーチンワークから専門的なタスクを担当するようになるため自分で複数のプロジェクトをコントロールする必要があります。

いつまでも一般社員の働き方のマインドが抜けないと、自分でプロジェクトを回すという感覚がいつまでもつかめずにTODOリストと期日によって忙殺されます。

評判がよくなることによりあなたに仕事を頼もうと考える人が増えるため、そこで『結果』を出すことにひたすら集中します。

『結果』させ出せればこっちのものです。あとはチョキのフェーズでやるべきことを取捨選択していきます。

ちなみに私はこの考え方を使って現場作業員から部署の改善を取りまとめるデスクワーカーポジションを獲得しました。

グーパーチョキの成功例としてSNS界のインフルエンサーであるマナブさんの著書『億を稼ぐ積み上げ力』が参考になります。この本ではランチェスター戦略の第一段階である一点突破のグーを『鬼作業の期間』として著者の経験談満載で解説されています。

まとめ

ランチェスター戦略を理解することでデータを分析して自分が『弱者』なのか『強者』なのかを数値で把握できるようになります。

ランチェスター戦略は企業の経営者や役員や事業主ではくても、誰でも使える戦略です。

自分が『弱者』なら強者の戦略をとるべきではありません。自分が『強者』なら弱者の戦略をとるべきではありません。

そして、世の中のほとんどの人や組織が『弱者』にカテゴライズされます。

百戦錬磨のナポレオンがを座右の書にしたことでも有名な「孫子」の書にも

という有名な言葉があります。

ここまでできて初めて『弱者』として戦うか『強者』として戦うかを選ぶことができます。

なにか問題を解決するときも、その内容を吟味し自分の力量を認識したうえで対処すれば、きっとうまくいくはずです。

コメント