就活(新卒・転職)で成功を目指す場合、または働いている組織で理想とするキャリアを構築を目指すうえでの最大のカギは何でしょうか。市場や企業や組織の分析でしょうか。もちろんそれらの要因も重要です。しかし一番重要なことは『自己分析』をどれだけ掘り下げることができるかです。

企業が新しい人材の採用を検討したり、組織内で誰かを新しいポジションに任命しようとする時には、その裏にかならず解決したい問題があります。

自己分析によって自分の長所(強み)がしっかり把握できていれば、自分ならその強みを活かして問題を解決できるということを提示することができます。逆に、自分の長所が活かせないポジションへの任命だとしたら、今回はあえて断るという選択肢も考えることができます。

自分がどんな長所と短所を持っているかしっかり把握していますか?

この厳しい社会で生き抜いていくためには、自分の長所と短所をしっかり見極めることが重要です。ダーウィンの進化論でも有名ですが『強いものが生き残るのではなく、変化し続ける環境に対応できることができるものが生き残る』のです。

この記事はこんな人にオススメです

自分の長所と短所を見極めるヒントが知りたい

そもそも長所と短所とは何か

長所と短所とはあなたの才能のことです。

才能=何かの分野で大活躍できる天才的な能力。ではありません。

この記事での『才能』の定義は無意識に繰り返される思考、感情、行動のパターンです。もっと簡単に言うと、努力しなくても人より上手にできることや、頑張らなくてもいくらでも続けることができるコトです。

そして当たり前のことですが、才能は人によって異なります。なぜ、無意識に繰り返される思考や感情や行動パターンを才能として定義できるのか。なぜ、それらが人によって異なるのかはこちらの記事で詳しく解説しています。

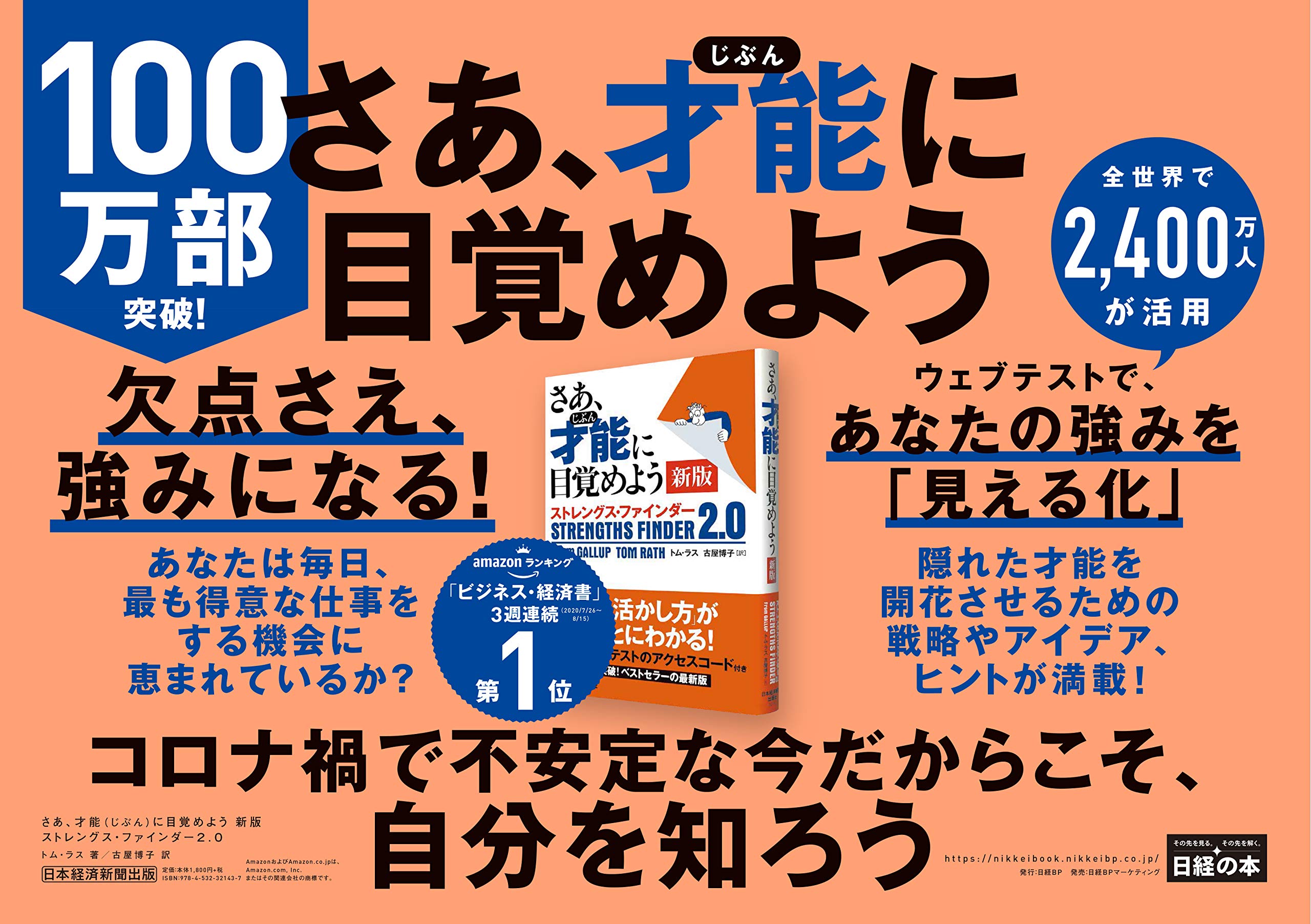

参考にした書籍はこちらです。

長所と短所を見極める3ステップ

長所と短所を見極めるためのヒントを3つ紹介します。最初にネタバレしますと

1.自己主張×感情表現の4タイプ分析で自分のタイプを知る

2.自分のタイプと過去の経験を照らし合わせてみる

3.ストレングスファインダーでしっかり分析する(余裕があれば)

となります。

ステップ1.自己主張×感情表現の4タイプ分析で自分のタイプを知る

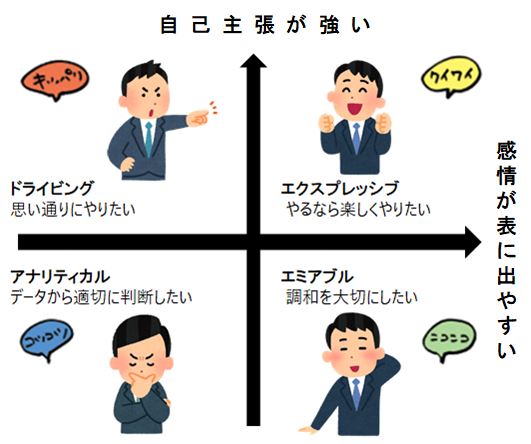

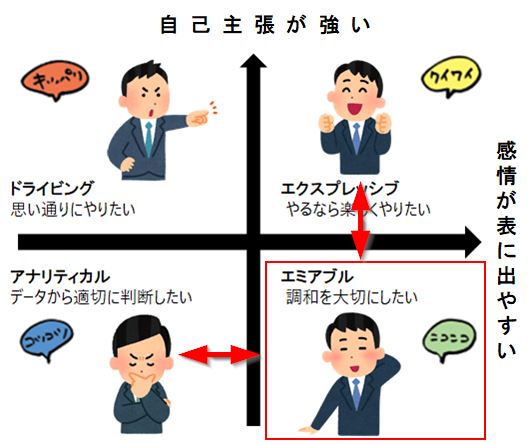

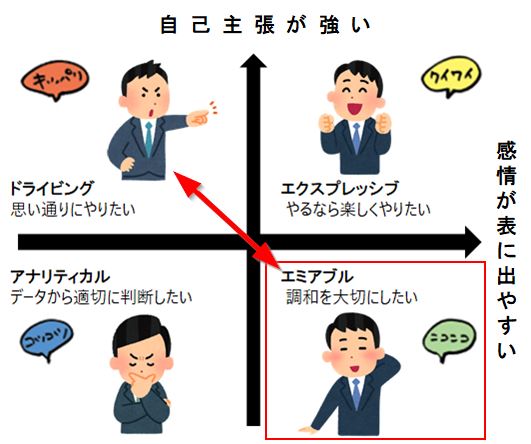

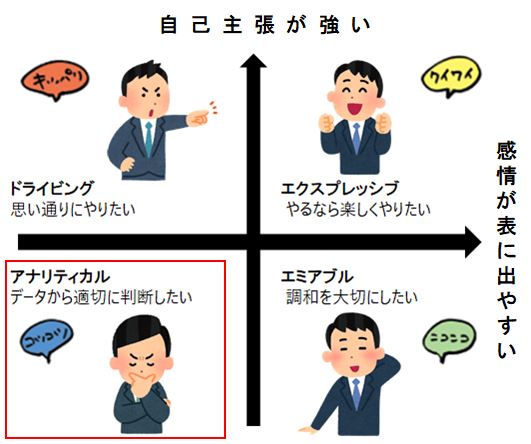

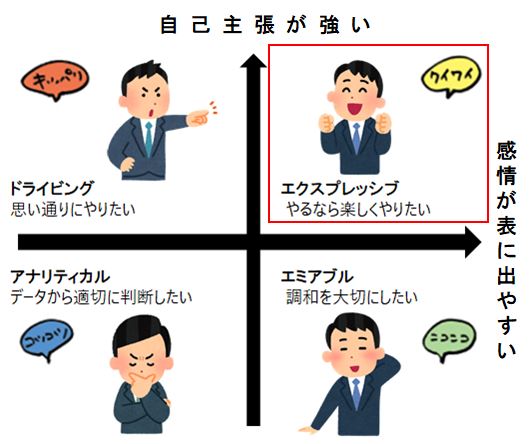

才能(長所と短所)とは無意識に繰り返される思考、感情、行動のパターンです。といきなり言われても、何から手を付ければよいのか分からない人がほとんどだと思います。そこで、まず一つ目のヒントとして紹介したいのが『自己主張×感情表現の4タイプ分析』です。正式にはソーシャルスタンスという名前です。

ソーシャルスタンスは『主張を言う/言わない』『感情を出す/出さない』の2軸で性格を4つのタイプに分類する手法です。詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

人の性格をざっくり4タイプに分類することなどできないことは重々承知しています。しかし、ソーシャルスタイルは自分の才能は何かということを考えるにあたってとても強力なツールになります。

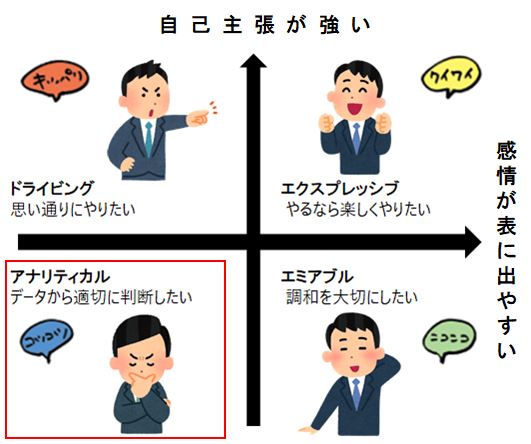

私は、バリバリのアナリティカルタイプです。『主張は言わない』×『感情を表に出さない』の組み合わせですね。左下のタイプです。

これが私の才能(長所と短所)です。

アナリティカルタイプの私が、無理してほかのタイプと同じように振る舞おうとしたり、仕事を進めようとすると全然パフォーマンスが上がりません。無理して近づけることはできますが、ものすごく疲れますし、やっぱりホンモノの別タイプの人にはかないません。

ちなみに、この4タイプ分類の考え方からすると上下左右のタイプとはそこそこうまくやっていけますが、対角に位置する相手とは最高に相性が悪いとのことです。

自分がエミアブルなら・・・上のエクスプレッシブタイプと左のアナリティカルタイプとはそこそこ分かり合える😊

自分がエミアブルなら・・・対角に位置するドライビングタイプとは分かり合えない😢

ステップ2.自分のタイプと過去の経験を照らし合わせてみる

さて、私の場合はステップ1で4タイプ分類をしてみたところ『主張を言わない×感情が表に出ない』アナリティカルタイプであることが分かりました。

そうしたら、過去の経験から

・努力してもうまくいかなかったコト

・努力しなくても自然と人より上手にできたコト

をそれぞれリストアップしてみましょう。

私の経験談を紹介させていただきます。

努力してもうまくいかなかったコト

まだ私が中学生だった頃に学年集会の時間を使ってクラス別で自分のクラスを紹介する企画がありました。各クラス2人1組発表する形式です。

本来はメインで話す人が1人とサポーター役でもう1人ということでしたが、当時お笑いにハマっていたこともあって漫才形式でやればウケるだろうと思いついてしまいました。いまでこそ自分の才能(強み)はアナリティカルタイプであることを活かした粘り強いデータ分析だと自覚していますが、当時は中学生だったこともあり、心のどこかで人気者になりたいと思っていたのだと思います。

同じクラスの親友を誘って立候補しました。ちなみに私も親友も、クラスの人気者ポジションではなく、上でもなく下でもないごくごくフツーのグループに属しているような超平均的などこにでもいるような男子中学生でした。

内容は忘れてしまいましたが、自分の中では会場がかなり盛り上がる様子が鮮明にイメージできる脚本が書けたこというイメージだけは記憶に残っています。

ある程度練習を重ねて本番に臨むと、会話のタイミングはチグハグで笑いがひとつも起きません。会場の空気は最悪で、一秒でも速く終わりたいと言う気持ちでいっぱいでした。いま思えばそもそも親友が全然乗り気じゃなかったですね。練習には付き合ってくれましたが、脚本や演出に関しては全く相談しなかったし、とにかく自分の言う通りにやれば大丈夫としか伝えていませんでした。

自分なりにはそこそこ時間をかけて脚本を書いたし、しっかり練習をして挑んだのに、なんであんなにスベり倒したのかが当時は不思議でなりませんでした。

努力しなくても自然と人より上手にできたコト

私はアナリティカルタイプなのですが、実は目立ちたがり屋です。

中学生のころの漫才もどき大失敗を経験した後、漫才ではないですが、何回か自分が考えた脚本を自分1人だけで発表するような機会がありました。そしてその全てがうまく行っています。

会社でのプレゼン発表やミーティング進行、年末パーティーの自部署紹介、友人の結婚式2次会の司会、他にもいろいろと経験してきましたが、それらの全てにおいて場の空気をコントロールして自分が頭に描いたような満足のいく結果を出せています。

わたしにとって脚本や演出を考えられる限り練りこんでおくのは努力や頑張りではありません。頑張っているというよりはそうしないと気が済まないんです。

性格タイプ分析と経験から特定した長所と短所

性格タイプ分析と経験から学んだことはたったひとつ。

私はチームプレーが向いていないと言うことです。

裏を返せば

私は個人プレーが得意。と言えます。言い換えれば、私には個人プレーの才能がある。ということです。

才能(長所と短所)の定義に当てはめると以下のようになります

無意識に繰り返される思考:納得いくまで一人で準備したい

感情:準備に納得できないと不安

行動のパターン:不安を解消するためにいくらでも準備に時間を費やせる

もっと事前にチームメンバーと練習することや、チームメンバーと一緒に練習を繰り返すことが重要なのでは?と思うかもしれません。

しかし、アナリティカルタイプの私にとって『みんなで協力して』コトを進めるのは対極のエミアブルタイプのやり方であり、やろうとすればするほど歯車がかみ合わなくなりパフォーマンスが下がります。

とにもかくにも、あくまでも私の場合ですが、準備を手分けして進めたり、発表者を2人以上にして、演技や会話を挟むととたんにうまく行かなくなるんですよね。

ここまで自己分析ができれば、取るべき戦略は決まっています。それは、できるだけ自分の得意な領域で戦う。ことです。

弱点を無理に伸ばそうと思っても、伸びしろが少ないですし、そもそも無理があります。自分の才能(強み)を活かせる場所を探すほうがよっぽど理にかなっています。

ですから私は、コミュニケーションスキルが求められるようなポジションやプロジェクトをアサインされても、可能な限り断るようにしています。もしも将来、私が転職を考えることがあっても、コミュニケーションスキルがメインエンジンとして必要になる仕事に就こうとは思わないでしょう。

また、自分の長所と短所をしっかり把握できていることで、就職活動やキャリアアップの面接で質問されたときに説得力のある返答ができます。

お決まりのパターンで、長所→短所と質問されるので、長所は自分の強みを伝えて、短所は強みの裏返しを答えればOKです。

例えば私の場合なら

Q.長所は?→1人で集中して行う定量的なデータ分析に基づく客観性の高い計画立案とプロジェクト管理が得意

Q.短所は?→長所の裏返しになってしまうのですが、ブレーンストーミングのような瞬発力のあるアイデア出しと、コネクションを活用するような定性的な仕事の進め方

と言えます。ポイントは長所ありきの短所という点です。

自分を知ることで、何をするべきか方向性が定まります。できないことが明確になることで、逆に何をやればよいのかを明確に特定することができます。

企業分析したり、組織や人事のウワサ話に華を咲かせるよりも、まずは一番最初に『自分の才能』について考えてみてはいかがでしょうか?

今回は『才能』に集中して解説していますが、転職について何をどう考えれば良いのかということに関しても別の記事を書いていますので、ぜひこちらもあわせて読んでみてください。

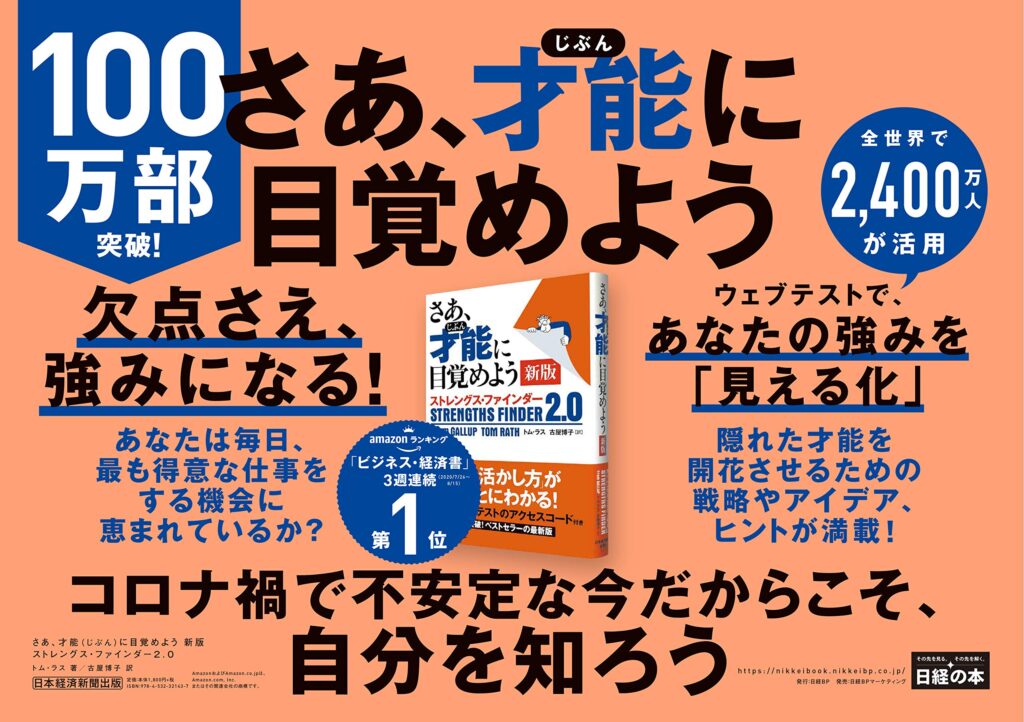

ステップ3.ストレングスファインダーでしっかり分析してみよう

ストレングスファインダーとは、直訳するとストレングス(強さ)ファインダー(発見者)という意味なのですが、一言で表せば「才能診断ツール」になります。 アメリカのギャラップ社が開発したオンラインツールであり、web上で177個の質問に答えることによって、自分の才能や強みを発見することができるというものです。

ストレングスファインダーの診断を行う方法は2つあります

ストレングスファインダーの診断を行う方法その1

一つ目の方法はアクセスコード付きの書籍を購入するというものです。

該当する書籍の袋綴じにあるアクセスコードを確認し、そこからストレングスファインダーの診断を行うことができます。以下、対象書籍の例を記載します。

冒頭でも紹介させていただいた『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0』にアクセスコードが付随しています。

注意しておきたいことは、アクセスコードが袋とじなんですよね。中古で書籍を購入して、アクセスコードを知れたとしても、すでに誰かがそのアクセスコードを使って診断済みだと、もう新しく診断するためのアクセスコードとしては機能しません。書籍は必ず新品で買うようにしましょう。

ネットで新品を買えばまず間違いなくアクセスコードは未使用ですが、書店で購入する場合、最悪のケースとして袋とじだけ破られてアクセスコードが盗まれている可能性があります。購入の際には十分注意してください。

ストレングスファインダーの診断を行う方法その2

ギャラップ社の公式サイトにアクセスすればコードを直接購入することができます。ストレングスファインダーは、34種類の資質をランキング形式で提示してくれるものですが、購入するアクセスコードによって順位表示が異なります。

34資質のトップ5までしか表示されない税込2,340円の最安プラン。

新規でテストを受け、34資質をすべて表示したいという場合は、税込5,850円のプランが用意されています。

「トップ5までは分かっているが、残りの順位を知りたい」という人は、税込4,680円で残りのすべてを購入することができるようです。

私は書籍を購入して袋とじからアクセスコードを得たので、上位5つの資質を知ることができました。個人的な感想としてはトップ5でも十分かなと思います。(トップ5が自分の最大の強みだとわかれば、その逆が才能がないことだとわかる。強みでもなく弱みでもない部分はそこまで気にしなくてもよいという考え方)

結構高いな・・・と感じるかもしれませんが、やってみて損はない診断です。ぜひ検討してみてください。

コメント