突然ですがあなたの人生には『自分だけの軸』がありますか?

あなたは人生に『自分だけの哲学』を持っていますか?という質問に言い換えることができるかもしれません。

人生は長く厳しいものです。

移り変わりが激しい現代を生きていくうえで、自分の人生を支えてくれるのが『自分だけの軸』です。

今回紹介させていただくプロセスを踏んでいけば『自分だけの軸』を見つけることができるはずです。

ただ、今回の記事はとても長いです。

5万字くらいあります。一般的な文庫本が10万字くらいだそうですので、文庫本の半分くらいの分量です。

パッと読めて、すぐに参考にできるような内容ではないかもしれません。

全体を読まなくても、気になる項目だけ読んでいただければ、あなたの人生に役立つ情報が見つかるかもしれません。

お時間のないかたは、目次を見て気になるパートから読んでみてください。

そこで、「おっ」と思うものがあれば、あなたにとって全体を通して読んでいただく価値がある記事かもしれません。

僕はいくつかある人生の目標のひとつに、『人生の集大成を書籍化する』という項目があります。

この記事は、いつの日か書籍化されることを想定して、内容のベースとなることを前提に執筆しています。

いつもと違って、意識的に言葉使いを変更していることをご了承ください。

それでは『自分だけの哲学』を見つける旅に出かけましょう!

※こちらの記事では様々な『イデオロギー(思想)』に関する説明をしていますが、あくまでもわたくし個人の解釈によるものです。

- この世界で一番価値のあること

- 影響の輪と関心の輪

- コントロールできないものその1:時間

- コントロールできないものその2:自然

- 3つの脳

- もっとも原始的:爬虫類脳

- 逃げるか戦うか:哺乳類脳

- 虚構を実現化させるチカラの源:人間脳

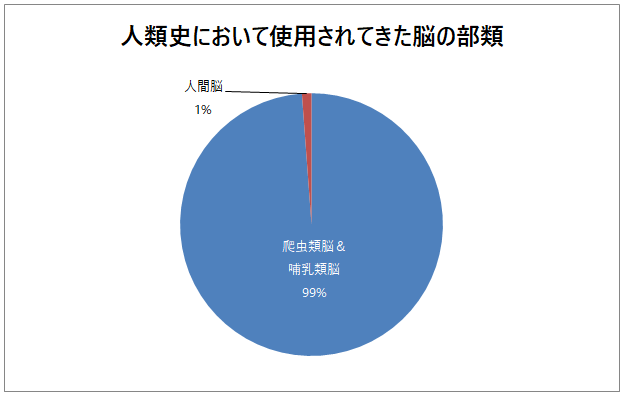

- 人類史から見る3つの脳のパワーバランス

- ホモ・サピエンスにとっての人生とは

- イデオロギーの対立について

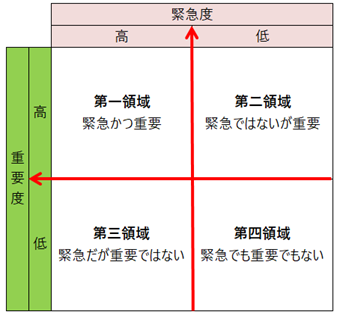

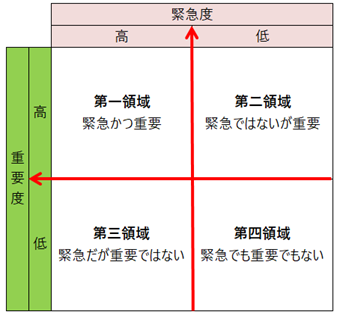

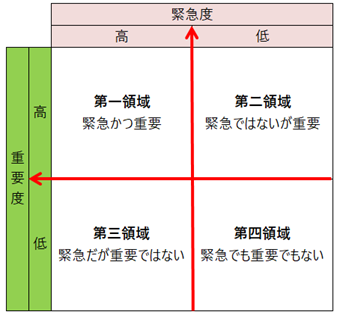

- 緊急性と重要性のマトリクス

- 『4つの領域』と『価値観』のかけ算

- 価値観のポートフォリオを組もう

- 第一領域:緊急かつ重要な領域に適した価値観

- 第二領域:緊急ではないが重要な領域に適した価値観

- 第三領域:緊急だが重要ではない領域に適した価値観

- 第四領域:緊急でも重要でもない領域に適した価値観

- 緊急性と重要性からなる4つの時間の領域に関するまとめ

- 超普遍的価値観: 本質主義(Essentialism)

- 世界の中心はどこか

- 理想VS本能

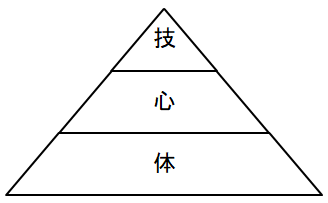

- 心・体・技に気を配り第二領域へのエネルギーを得る

- 体:健康な肉体

- 心:健康な精神

- 技:自分の夢を実現させるために必要な能力

- 心・技・体の関係を表すシンプルな公式

- Realize

- 時間と優先順位について参考にした書籍・資料

- 人間の進化と脳について参考にした書籍・資料

- 歴史について参考にした書籍・資料

- 価値観(イデオロギー・思想)について参考にした書籍・資料

この世界で一番価値のあること

この世界で起きていることはただの事柄でしかない。

その事柄に良し悪しの判断をつけているのは自分自身の心だ。

いいことや悪いことが起きているのではなく、発生した事象に対して自分の価値観で良いか悪いかを判断して評価して順位をつけているに過ぎない。

雨が降ったから気分が落ち込んだのではなく、雨を観測して自分にとって不利益だと判断したから気分が落ち込む。

水不足に悩んでいたら、100日ぶりの雨はとてもうれしく感じるだろう。

この世界は自分の心を映す鏡でしかない。

白も黒もない。良い悪いもない。上も下もない。あるのはただそこに存在しているという事実のみ。

だからこそ、自分が生きていく理由は自分で見つけて定義するしかない。

この世界で一番価値のあることは、自分の夢を実現させることだ。

正確に言えば、この世界で一番価値のあることは『自分の夢を実現させることだと自分で決める』ことだ。

これはあくまでも自分が自分に対して決めたことで、他の人から見たら1ミリも価値のないことにもなり得る。

夢を実現させるということはどういうことだろう。

夢を実現させるということは、自己承認して自己実現することだと定義できる。

要は自分自身のことを受け入れて、自分らしさを磨き上げて、思い描いた姿に到達するということだ。

僕は成長したい。成長して思い描いた夢を叶えたい。

だからこそ、まずは自分は『何をしないか』を決める必要があった。

そもそも、何をしないか決めること以前に、自分には何をすることができて、何をすることができないのかを見極めることが必要だと気付いた。

もう大人だし、結構いろんなことができるようになっていたつもりになったいたが、このプロセスは、この世界に対して自分という存在があまりにも非力であるということに気づくとても良い機会だった。

影響の輪と関心の輪

大前提として、自分ができることというのは、自分でコントロールできることでないといけない。

だからまず、この世界のすべてを自分がコントロールできることとできないことで分けてみようと思った。

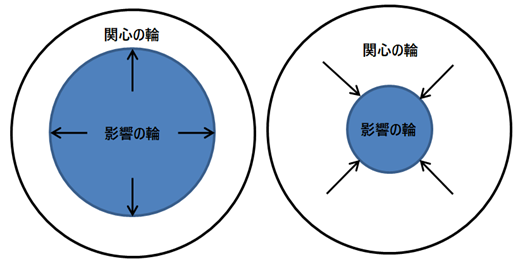

7つの習慣でいうところの『影響の輪』と『関心の輪』にも通じる部分がある。

※参考書籍『7つの習慣』

『影響の輪』つまり自分でコントロールできることに極力注力するのが左の図になる。

『関心の輪』つまり自分ではコントロールできないことを完全に消すことはできない。

重要なのは、どちらに自分の意志を向けるかだ。

右の図では『関心の輪』つまり自分ではコントロールできないことに意識や時間が割かれている。

『影響の輪』と『関心の輪』の関係はトレードオフ、つまりゼロサムなので、どちらかが大きくなればどちらかは小さくなる。

誰に対しても平等に与えられて、絶対数が変わらない点では、影響の輪と関心の輪の関係は『時間』と同一ともいえる。

どちらかの領域に時間を割けば、その分だけもう片方の領域を実行する時間は少なくなる。

2つの領域の和は常に同じ面積なので、自分で意識してどちらの領域に自分の時間を割くのかを決めなければいけない。

そして、意識的に影響の輪にエネルギーを向けて時間を割かなければ、右の図のように関心の輪によって影響の輪は限りなく小さくなってしまう。

この世界でどう考えてもコントロールできないこととはなんだろう。

他人の心だろうか。それとも今日はツイてるとかツイてないとかの運だろうか。

たしかにそれらはコントロールできないことのように思える。しかし、コントロールできないことを大きな樹にたとえると、枝葉でしかない。

もっと根本的で本質的な『コントロールできないこと』とは何だろうか。

それは『時間』と『自然』だ。

特に『自然』の中には、ネイチャー以外にも、人間に備わっている機能や、自分の感情の発生、ヒトの性格、心も含みたい。

コントロールできないものその1:時間

まずは『時間』について考えてみよう

あの時ああしていれば・・・もしも過去に戻ることができたら・・・・もしも未来に何が起きるのかが分かったら・・・

いわゆるタラレバ思考だけれども、どんなにもがいてもその願いは実現させることができない。

だけど世界中の人々は過去や未来に思いをはせるのが好きなようだ。

ドラマや映画では、過去に戻ったり、未来に行ったり、浦島効果で宇宙に飛び立ったパイロットと地球で待つ愛する人が同じ時間を生きられなかったりと、

いろんな人が時間に関する不可能を可能にする、もしくはどうしようもできなくて絶望するストーリーがみんな大好きだ。

思うに、エンタメ作品はどうしてもコントロールできないことや自分の力ではどうしようもないことを何とかすることを軸に作り上げていけば、そこそこのものが出来上がるのではないかと思うことがある。

近年、Youtuberが流行ったのも、子供のころに考え付きはしたけれども、経済的制約だったりいろんな理由でできないアイデアを動画にすることで人気になる人がいるように思えてならない。

話がそれたので元に戻そう。

時間はどう考えてもコントロールできない。

アインシュタインがその理論体系を完成させた『相対性理論』および『特殊相対性理論』によると、自分自身がものすごく速いスピードで動くことによって時空が縮み、

相対的に観測者からは対象者(自分)が経験する時間の経過が遅くなるとのことだ。これが特殊相対性理論。

本当かどうか信じられないが光のスピードはどんな状況でも一定らしい。

例えば僕が電源がオンになっている懐中電灯を持っているとしよう。それを正面に向けて光を飛ばす。加えて、自分がこの光を飛ばしている方向に『光の』スピードで動いても、

光のスピードで移動する自分から発せられる懐中電灯の光に追いつくことはできない。言葉としては理解できるが直感的には納得ができない。しかしこれが世界の真実らしい。

道のり、速さ、時間の関係でいうと、自分がどんなに早く移動しても早さは変わらないので『相対的』に道のりが短くなる必要がある。つまり時空が縮む必要がある。

結果、ものすごい速さで動いている人は全く自覚がないけれど、観測者よりも時間の進みが遅くなる。観測者というのは、光の速さで動いている人を観測している人、つまり止まっている人だ。

光の速さで動いている人=高速の宇宙船に乗っている人。観測者=地球で帰りを待つ人。と考えれば、宇宙船に乗って高速移動した冒険家と地球で帰りを待つ恋人が同じ時を生きることができない浦島効果の完成だ。

いっぽう重力がめちゃくちゃ強いところに行くと、光が重力に引っ張られて曲がることで、相対的に時間の進みが遅くなるらしい。これが一般相対性理論。

道のり、速さ、時間の関係でいうと、光が曲がる=道のりが短くなる(車の内輪差のようなもの)なので時間の進みが遅くなる。という理屈のようだ。

ちなみにカーナビに使われている衛星は相対性理論を駆使して地上との誤差を調整している。

衛星は結構なスピードで移動しているので、地上と比べると時間の進みが遅くなる。だけど地上と比べて宇宙空間は重力がない(小さい)ため時間の経過は早くなる。

この二つの誤差を計算して補正を加えることで地球上のカーナビが正常に機能するようにしているらしい。

色々と書いてみたものの、普通に生活していて自分が光のスピードくらい速く移動することや、めちゃくちゃ重力が強い場所に行く機会がない。というか現実的に考えて不可能だろう。

そもそもやってみようと思ってもできない。つまり自分にはコントロールができない。時間は誰にもコントロールすることができない。

コントロールできないということは、影響の輪ではなく関心の輪の範疇ということだ。

だから、過去を悔んだり未来を悲観したりすることは、自分の夢を実現させるためには全く役に立たない。

過去の経験を反省するのはよいが後悔していても、『今』の時間を消費するだけだ。

知識を増やして未来を『予測』して、『今』何をすればよいか計画を立てるのは意味があるが、何も知識がない状態でとにかくよくわからないから未来は不安と嘆いてもなにもはじまらない。

自分が生きることができるのは『今』この瞬間だけ。

時間のことを考えて、こんな当たり前のことに改めて気づくことができた。

だけど、ヒトという生き物は、気を付けないといつも『過去』を悔み『未来』を悲観してしまう。

コントロールできないものその2:自然

次に考えたいのは『自然』についてだ。

火、水、土、風、重力、植物や動物の成長、時間の経過による劣化。

これらの『現象』はどう考えても自分の力や意志ではコントールできないことだ。

どんなに強く願っても火に触れたら熱いものは熱い。

どんなに強く願っても水の流れを変えることはできない。

どんなに強く願っても土が植物を育むのを止めることはできない。

どんなに強く願ても強く吹く風を止めることはできない。

植物や動物の成長を止めることもできないし、重力を無視して空を自由に飛び回ることもできない。

水の中に顔をつけて一定時間以上呼吸をしなければあっという間に死んでしまう。

いったいどこまでがコントロールできて、どこからがコントロールできないことなのだろうか?

言い換えると、いったいどこまでが影響の輪でどこからが関心の輪なのだろうか?

どうやら世の中のありとあらゆる自然現象は願うだけではコントールできないようだ。

では、自分に関してはどうだろう?

僕は自分自身の内側にもその問いを投げかけてみた。

運動した時に汗が出るのを止めることができるだろうか?できない。

心臓が動くのを止めることができるだろうか?できない。

まぶたを開けていても目に入ってくる映像を意図的に遮ることはできるだろうか?できない。

食べたものを胃や小腸や大腸が消化するのを止めることができるだろうか?できない。

体のどこでもダメージを受けたときに痛みをシャットアウトできるだろうか?できない。

髪や爪が伸びるのを止めることができるだろうか?できない。

骨髄が血液を生産するのを止めることができるだろうか?できない。

普段生活していると、自分のことは自分でしっかりコントロールしている。と思いがちだが、冷静になって考えてみると、自分の意志でコントロールできる自分のことはとても少ないことに気づく。

臓器の働きなんかは全て自律神経によって管理されていて、それらは自分の意志とは無関係だ。

自律神経は交感神経と副交感神経によってどちらが優位かで手綱を引きあっている。

手や足はどうだろう。どうやらそれらは自分の意志で動かせる。

しかし自分の体を動かす時に何が起きているかを冷静に見つめると、思っているほど自分がすべてをコントロールしていないことに気づく。

試しに右手でほっぺたを掻いてみてほしい。

.

.

.

あなたはどの指で自分の頬を書いただろうか、そもそも右の頬だっただろうか左の頬だっただろうか。

何回頬をかいただろうか?1回?2回?それらすべてのことを、頬をかく前から意識していただろうか?

そもそも右手を頬まで持ってくるときに、動かしているのは、右の肩甲骨当たりの筋肉、上腕二頭筋、などなどである、それらを意識して動かしただろうか?

指には間接がある、親指は2個。そのほかの指は3個だ。頬を掻くときに、『まずはこの指のこの間接を動かして・・・』と自分で意識しただろうか?

もう気付いていただけたと思うが、自分の動作について自分でコントロールしていると思っていることのほとんどは、実は意識の外側にある。

意識していないこと、つまり考えていないことが実行されている状態を『コントロールしている』と言えるだろうか?

歩いたり走ったりするときも、常にどっちの足のどの指に力を入れて、膝をこの位置まで上げるにはもものどの筋肉にどのくらい力を入れて・・・と考えているだろうか?

人間は思ったよりも自分のことを自らの意志でコントロールできていない。いや『コントロールしていない』といったほうが適切かもしれない。

3つの脳

体ならまだしも、意識についてもほとんどコントロールできていないように思う。

元来、内気で不特定多数と円滑なコミュニケーションをとるのが苦手だった僕は、小さいころから、なんでみんなこんなに違うんだろうと考えることが習慣化していた。

育った環境?遺伝子?生まれ持った性格?経験?どれもこれも人の個性を形作るものとして一般的に上げられる要素ではあるが、僕にはなぜだかしっくりこなかった。

ここからの話は長くなりそうなので先に結論を述べておこう。

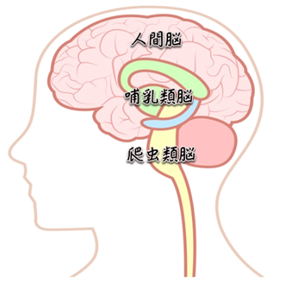

人間の脳は3つの層に分かれている。その中でも自分がコントロールできる部分は1つしかない。

その3つの層はそれぞれ、爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳とカテゴリー分けされている。

コントロールできる部分は、一番新しい、人間脳だけだ。

※参考資料

『ニュートン式超図解 最強に面白い!! 脳』

『中田敦彦 youtube大学』

ちなみに哺乳類は爬虫類から進化したのではない。

あくまでも脳の一部分の機能と爬虫類の特性が似ていることから、その脳の部位を爬虫類脳と呼んでいるようだ。

哺乳類は,両生類から進化した単弓類(爬虫類とは別物)から進化したと考えられてる。

爬虫類脳が一番古く、次に哺乳類脳で、一番新しいのが人間脳だ。

自分が自分の意志でコントロールできるのは一番新しい人間脳の部分だけだ。

人間脳の部分は、一般的に論理的思考や集中力、芸術的センスをつかさどっているとされている。

しかしこれらの定義は人間脳の本質をとらえているとは言えない。

人間脳の一番の特徴は『虚構』を作り出し、それを『信じることができる』ところにある。

この『虚構』こそが人類、詳しく述べれば我々ホモ・サピエンスにしかない唯一無二の強さであり、時として弱さにもなりうる。

※参考書籍

『サピエンス全史』

『スマホ脳』

『ニュートン式超図解 最強に面白い!! 脳』

順を追って話していかないと説明ができないので、3つの層の役割を伝えたい。

もっとも原始的:爬虫類脳

まずは爬虫類脳。ここは大脳基底核と小脳からなり、人間の活動の中でも最も原始的な動作や行動をつかさどっている。

大脳基底核は運動のONとOFFを担当している。

手とか足を動かしたいと意識したときに、まず運動をスタートさせる必要がある。そしてスタートした運動は止める必要がある。

大脳基底核が不調を来たすとパーキンソン病などにみられるように、重篤な運動の障害が生じるという。

次に小脳だ。小脳は運動の微調整を担当している。

右手で自分の鼻の頭を触ってみてもらいたい。と問題なく鼻の頭を触ることができるはずだ。

しかし、仮に小脳に不具合があると、自分で鼻の頭を触るつもりで右手を動かしても、思うように鼻の頭を触れずに頬やオデコや目に手が行ってしまう。

大脳基底核と小脳の機能は生存していくために必要不可欠な活動をつかさどっていることは明白だ。

基本的に動作や行動は感情よりも早い。

例えば意図せずにとても熱いモノを触ってしまった時のことを考えてみよう。

コップでもフライパンでも直火でもいいので、無意識にそれらのどれかに手が触れてしまったとする。

あなたは、意図せずに熱いモノを触ってしまった時、つまりは生命維持に大なり小なりの不都合が発生した時にどのようなプロセスを踏むだろうか?

【事象発生】熱いモノを触る

【原因の特定】誰のせいか?

【感情の発生】イラっとする

【判断】手を離さなければ!と考える

【動作】手を離す

といったプロセスだろうか?

経験的に理解できると思うが、実際は全く逆のプロセスのはずだ。

【事象発生】熱いモノを触る

【動作】手を離す

【感情の発生】イラっとする

【原因の特定】誰のせいか?

といったプロセスではないだろうか?

熱いものを触ってしまっと時に手を放すかどうかを判断すらしていない。感情の発生は実際に手を離したあとから起こるし、原因の特定は感情の発生の後だ。

この思考実験からもわかる通り、爬虫類脳のつかさどる動作と運動のON、OFFおよび微調整は、理屈や感情よりも早く、そして強い。

なぜならそれらが生存していくために極めて重要な機能だからだ。

自分に対してフィジカル面で何か不都合が発生した時に、あれこれ考えてから体を動かしていては、取り返しがつかないことになってしまう確率が上がる。

何が起きているかはわからないけど、とにかくやばいことが自分の体に起きている!と、頭ではなく体が察知した時点で、とにかく距離を置く。

色々と考えるのは、危険から物理的に体を引き離した後にする。

生存確率を上げるためのシンプルかつ効果のあるとても合理的な対処方法だ。

なぜ爬虫類脳は感情や理屈を凌駕するのか?

人類史の観点から見ると、人類は小脳を使っている期間がほかの哺乳類脳や人間脳を使っている期間に比べて長いことがわかる。

どうやら単純に使っている期間の長さが、小脳の『強さ』と比例しているようだ。

人類が爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳を使ってきた期間については、すべての種類の脳の役割を説明した後に説明する。

逃げるか戦うか:哺乳類脳

次に哺乳類脳。ここは海馬と偏桃体から構成されている。

海馬には長期的な記憶を管理する役割があり、偏桃体は感情を発生させることで、主に『戦う』か『逃げる』かを判断している。

記憶には短期記憶と長期記憶がある。短期記憶はほんの一瞬だけ覚えておく記憶だ。

マクドナルドの店内で注文した時に発行される順番待ちの番号は、受け取るまでの間くらいなら覚えていられるが、1日たったらほとんどの人が思い出せないだろう。

それに比べて長期記憶は、勉強の得意不得意などには関係なく。思い出そうと思えば思い出せるような記憶だ。

例えば自分が住んでいる地域の郵便番号と自分の携帯の番号と、生年月日を並べた番号は、だれでも今すぐに言えるはずだ。

仮に郵便番号が7桁、携帯番号が11桁、生年月日が8桁だとすると、合計で26桁の数字になる。

ランダムの26桁の数字を5秒だけ見せられ、翌日何桁まで覚えていたかチェックされたら、僕だったら最初の1桁も覚えていられる自身がない。

これが短期記憶と長期記憶の違いだ。

短期記憶と長期記憶の決定的な違いは、覚えるまでに何回その情報に触れたかの違いだ。

ランダムの26桁の数字は人生で1回しか見ていない。それに加えて、郵便番号、携帯番号、生年月日は、いままで幾度となく触れる機会があったに違いない。

脳は無意識にそれらの情報を重要か重要でないか判断する。『無意識に』の部分が重要で、自分の意志では触れた情報が重要かどうか判断することはできない。

全てのカギはその情報に触れる回数だ。

補足として、トラウマになるくらいショッキングな映像や感情が大きく揺さぶられるような希少な体験は一度だけでも脳が重要だと判断し長期記憶に分類される。

けれども、脳の種類とそれぞれの強さに関する説明は、情報に触れた回数に言及したほうが分かりやすいので、感情へのインパクトについては割愛する。

人間の赤ちゃんは、家族ではない男性を極端に怖がり、大声で泣く。これは、野生の猿に見られる習慣が根本的な原因だ。

サルは群れで生活を営んでいる。時としてほかのグループを侵略することを企てる。

他のグループのオスは、侵略したグループの赤ちゃん猿を殺してしまう。

なぜなら赤子は侵略したグループを継ぐ存在であり、それらを生かしておくことは侵略が完遂されないことを意味するからだ。

そうはさせまいと赤ちゃん猿は渾身の力を振り絞り最大級の声で泣く。自分の群れのオスに、殺されそうな自分の存在を知らせるためだ。

人間の赤ちゃんはそんなことを知る由もない。なんなら大人だって知っている人は少ないだろう。

でも赤ちゃんは、だれに教わるでもなく、家族以外の男性(オス)に対してこわがり、泣く。

これは明らかに短期記憶からの行動ではなく、長期記憶がそうさせているとしか思えない。もっと言えば、遺伝子レベルで刻まれている超長期記憶がなせる業だ。

※参考書籍『銃・病原菌・鉄』

爬虫類脳と同じく哺乳類脳の役割も、基本的には生存確率を上げるためのものだ。

視覚的な情報や感覚的な情報を脳が受け取った時に、それが危険かどうかを判断する必要がある。

トラが目の前にいたらだれだって、『やばい、殺される』と思うだろう。

トラが危険だと判断できるのは、トラがいかに危険な生物なのかを長期記憶として保持しておけるからこそだろう。

生きていればいつの日かトラがいかに危険な生物なのかを知るタイミングが訪れる。

トラが危険だと学ぶ機会は何度も触れることによる記憶の長期化ではなく、インパクトの大きい情報による記憶の長期化ではあるが。

それを一定の期間が経過することでいちいち忘れてしまうようでは、命がいくつあっても足りない。

さて、危険だと認識できることをいくつも記憶できたとしても、そこに恐怖心が伴わない限りは、ヒトはその障害を取り払おうとは思わないだろう。

そこで感情だ。これは危険である、という情報と、恐怖心が合わさった時に、ヒトは初めてそれらから逃れようとする。

逃れる方法としては、距離を置く、相手を滅ぼす、無視するなど、いろいろな方法があるが、それらの本質は恐怖心を払しょくするための手段だということだ。

感情、主に恐怖心を発生させているのが偏桃体だ。

外部から情報を受けとった偏桃体は海馬の長期記憶から、どんな感情を発生させるべきかを判断する。

感情を発生させる材料はホルモンと呼ばれる微量な電気信号だ。

恐怖心、または闘争心ともとれる感情は『ノルアドレナリン』というホルモンが分泌されることで発生する。

意欲や快楽の感情は『ドーパミン』というホルモンが分泌されることで発生する。

心地よさや安心、愛情といった感情『セロトニン』というホルモンが分泌されることで発生する。

他にもホルモンの種類は多数あり、60以上存在するといわれれているが、主となるホルモンは上記3点なのでここでとどめる。

以上が感情を発生させるプロセスだ。

一回整理してみよう。

1.外部から何かしらの情報が与えられる。

2.偏桃体が海馬の情報を元に、自動的にホルモンを分泌する

3.分泌されるホルモンの種類によって感情の種類が異なる。

このプロセスからわかるように、感情の発生はあくまでも結果であり、実はヒトは自分の意志で感情を発生させるか否かをコントロールすることはできない。

運動すれば心拍数が上がり汗が出るのと同じように、感情の『発生』は自分の意志では一切コントロールできないことだ。

後述するが、ヒトは、発生した感情を『どう扱うか』は選ぶことができる。

しかしこれは爬虫類脳でもなく哺乳類脳でもなく、一番新しい人間脳の管轄だ。

よく親は幼い子供に対して、「そんなに怒らないで」と言う。

しかしこれは根本的に着目するポイントが間違っている。子供でも大人でも、自身に感情を発生することを止めることはできない。

加えて、子供は脳が未発達であるため、発生した感情を客観的にとらえることができず、感情のままに表現する。

もしも親が、怒りの感情をあらわにしている子供に対して、怒らないでほしいと思うときにかける言葉があるのであれば、それは、

「そんなに怒りの感情を『表に出さないで』」である。

子供と大人の違いを明確に定義することはできないが、自分なりの定義を主張することはできる。

僕なりの解釈としての大人と子供の違いは『自身に発生した感情を客観的にとらえ、自身の外に出すか出さないかを判断し、適切に選択できるかどうかの違い』だと思っている。

感情が発生するプロセスをコントロールしようというアプローチもある。それが仏教や道教でいうところの、禅や瞑想や悟りだ。

禅や瞑想を通して悟りの境地に至った者は『無分別智の境地』に達するとされている。

これは、すべての苦しみ、要は感情が『自身』と『自身以外』を区別すること、要は分別することで発生していいるとう概念が根底にある。

自分と他者を比べるからこそ、そこに差を認識して、自分は劣っている、貧しい、幸せではない、という負の感情が生まれる。逆もまた然りだ。

要は良くも悪くも執着することで、苦しみが生まれる。だったら執着しなければよい。執着とは何か。自信と他者の区別による差の認識だ。というロジックだ。

この考え方は非常に興味深く、多くの人を惹きつける。

でも、転べば痛いし、痛ければそこに怒りや不安の感情が発生する。これはヒトが生存確率を上げるために進化した結果であり、価値観が変わったからと言って、転んでも痛みを感じることがなくなることはない。

禅や瞑想の目的地である悟りの境地は、哺乳類脳に備わる機能へのアプローチだということが分かる。

他者と自分を比較したときに感情が発生しなくなれば、そこに執着は生まれない。執着がなければ苦しみもない。

確かにこのロジックはとても魅力的に感じる。しかしその一方、いったい何人の人がその境地にたどり着くことができるのだろうか?

※参考書籍『史上最強の哲学入門 東洋の哲学者たち』

悟りへのプロセスを知識として知っているのはよいとしても、本当にそれを習得するとなると、人生すべてを賭けるくらいの覚悟が必要だ。

僕は、感情そのものを発生させなくするよりも、発生した感情に対して、それをどう扱うのかを上手にマネジメントできるようになりたい。

つまり、哺乳類脳の機能および役割を知り、受け入れ、本当にコントロールできる部分とできない部分をしっかり見極めたうえで、自分が何をコントロールすべきか心得るということだ。

面白いことに、哺乳類脳の機能を役割を理解していくうえで、なぜ、人々はこうも違うのかも説明することができる。

さきほど、感情はホルモンの分泌によって発生していると述べた。

ヒトは同じ体験をしたときに、皆、同じようにホルモンが分泌されて同じような感情が芽生えるだろうか?

答えはNOだ。

ボクシングのような格闘技を見るのがとても好きだという人もいれば、一人で静かに読書することに喜びを感じる人もいる。

僕は、暴力が極端に苦手なので、ボクシングのような格闘技は、できる限り見たくない。

人が痛みを感じている場面に出くわすと、とても不快な感情を覚える。

逆に、僕は静かに読書するのが好きだ。音楽もかけずに、静かな空間でただただページをめくる。

今まで知らなかった知識に出会うと、とてもうれしい気分になる。

全く逆の人もいるだろう。ボクシングのような格闘技を見るだけに飽き足らず、自ら格闘そのものに身を投じる人もいる。

人をぶちのめすことに喜びを感じる人も少なからずいるだろう。

読書には1ミリを楽しさを見いだせないかもしれない。

ニューロンとシナプス

なぜこんな差異が発生するのか?それは脳の成長プロセスを知ることで説明ができる。

脳には1,000臆個の細胞がある。それらはニューロンと言われている。

細胞はシナプスと呼ばれる結合部を介して電気信号をやり取りしている。

この電気信号がホルモンだ。

脳が感情を発生させるプロセスはみんな同じだ。

ただし、1,000臆個のニューロンが『どのように』互いを結合しているかは人によって全く異なる。

脳は、まだ自信が母親の胎内にいる時から細胞分裂を繰り返し、3歳になるころには1,000臆個に達する。

他の体の部位が20年くらいかけてゆっくり成長していくのに比べて、脳は3歳までに急速に成長する。

3歳児の脳は非常によく連結されている。いや、むしろ連結されすぎている。

音、香り、光、感触、といった外部からの刺激に関して、全力で反応してしまう。

だから子供はとても感情的で、泣いていたと思ったら数秒後にはケロッとしていることがある。

今、この瞬間のみを生きていて、自分が感じていることと感情が完全にイコールの状態だ。

3歳から15歳までに、脳は次なるプロセスを処理していく。それは、『よく使用されない回路を切断する』というプロセスだ。

ここが非常に面白いポイントだ。脳は、生きていくために回路を接続していくのではなく、まずは可能な限りの回路を結合させてから、不要なものを取り除いていく。

残った回路は、太く、強く、信号を早く伝えることができる高速道路として残る。

この高速道路の形はひとりひとり異なる。これが、事象を観測しても、ヒトによって感じ方が異なる、これこそが、発生する感情が異なる理由だ。

ひとたびこの高速道路が形成されると、作り直すことは至難の業だ。

外交的か内向的か、大胆か慎重か、といったような、根本的な性格の部分はそうそう変えることができない。

長年のトレーニングによって変えていくことはできるが、自分の生きてきた年数の半分の時間が必要だと聞いたことがある。

新しい技術や知識はこれらに当てはまらない。技術や知識はあくまでも後天的に得られる要素であり、性格とは異なる。

性格は変えることができない。なぜならそれは脳の回路がそのように固定されているからだ。

なぜ回路が固定されるように作られているのか?それは、回路は瞬時に感情を発生させるために必要不可欠なものだからだ。

感情は『逃げる』か『戦う』かを判断するために極めて重要な要素であり、危険に直面した時に生存確率をあげるための燃料のようなものだ。

観測する事象にたいして、3歳児のようにすべてにおいて全力で反応していたらどうなるだろうか?とてつもないエネルギーを消費してしまうだろう。

いざ、本当にに『逃げる』か『戦う』かしなければいけない時に、エネルギーが残っていなければ、全力で対応することができない。

だから脳は、いつも同じような考え方をすることで極力『省エネ』できるように、回路を固定する。

※参考書籍

『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』

『ニュートン式超図解 最強におもしろい!! 脳』

その感情を発生させる回路を構成しているのが、哺乳類脳なのだ。

どうだろうか?自分の意志でコントロールできそうな余地はありそうだろうか?

感情の発生は止めることができない、自分の性格は変えることができない。だったらどうすればよいのか?自分はあこがれのあの人のようにはなれないのか?

答えはYESだ。あなたは誰になることもできない。というか誰かになる必要はない。

感情も性格もありのままに受け入れるしかない。受け入れたうえで『どう扱う』かが肝心だ。

僕は、感情や性格を『どう扱うか』が子供と大人の違いなのだと解釈している。

自分の性格を否定し、沸き起こる感情に流されるままに行動を起こしてしまうのが子供だ。もしくは行動を起こすべき時に起こせないのも子供と言える。

大人は感情を受け止め、自身の性格を受け入れ、それらを『どう扱うか』を選ぶことができる。

『どう扱うか』はその人の『価値観』によって左右される。

このプロセスは明らかに感情と性格を自身と切り離している。つまり、『自我』を認識している。

『自我』とは何だろうか。実はたった一言で言い表すことができる。

すなわち『自我』とは『虚構』だ。

ここから人間脳の説明に入る。

虚構を実現化させるチカラの源:人間脳

※人間脳の解釈については『サピエンス全史』を大いに参考にしている

『虚構』とはフィクションのことだ。けれども人間脳を説明するにあたって、『虚構』の定義をもう少し限定したい。

人間脳が担当している『虚構』は、『実際に存在していないけれども、みんながあると信じているもの』のことだ。

哺乳類脳の説明の時にチラっと出てきた『自我』について考えてみよう。

『自我』を触ることができるだろか?『自我』を見ることはできるだろうか?『自我』の重さは?長さは?

自我は触れることができないし、見れないし、重さも、長さもない。なぜならそこに存在していないから。当たり前だ。

だけれども、誰もが『自我』は『ある』と認識している。

自分自身の『思考』や『感情』を認識することができるし、いま自分が何を考えているのかを認識することができる。

僕がいきなり、『自我』は触ることも見ることもできないから存在しない!と主張したら、頭がおかしいヤツだと思われるだろう。

そこに実体は『ない』のに、『ない』ことを主張すると、主張した人がおかしいと思われる。なぜこんなことが起きるのだろう?

答えはとってもシンプルで、それは『みんながその存在を信じているから』だ。言い換えると『みんながその虚構を信じているから』ともいえる。

つまり、『自我』は触ることができないし見ることもできないが、みんながあると信じているものということになる。

『自我』=『実際に存在していないけれども、みんながあると信じているもの』=『虚構』の式が成り立つ。

人間脳の最大の特徴は、この『虚構』を『実際にある』と信じることができることだ。

人間脳は一般的に『論理的思考』や『集中力の維持』や『倫理や道徳の優先』を担当しているとされている。

しかし、これらの能力は人間脳の真骨頂ではない。

先ほども述べたように、人間脳の最大の能力は『虚構を信じることができる』ことだ。

宗教も、部族も、民族も、国家も、国境も、哲学も、道徳も、倫理も、信用も、貨幣も、思想も、法律も、愛も、誇りも

すべて触ることや見ることはできないが、みんなそれらの存在を信じている。

貨幣は硬貨や札の形があるじゃないか。と思うかもしれないが、冷静になって考えてみてほしい。

硬貨は鉱物を特定の形に加工したものだ。厳密にいえば、鉱物でしかない。札も植物から作られた紙を特定の形に加工しているに過ぎない。

ヒトはそれらの触媒を通して、貨幣の価値を共有している。硬貨や札は確かに存在しており、触れることや見ることはできるが、貨幣という概念そのものに触れることはできない。

しかし誰もが、貨幣の存在を信じ、そこにあるという認識を共有している。

国境も同じだ。地図上に引かれた国境線は、厳密にいえば紙とインクの組み合わせにより、そこに線があると表現しているに過ぎない。

実際の土地に行っても、『国境』そのものを触れたり、見たりすることはできない。

場所によってはフェンスや壁で仕切られているのかもしれないが、それらはあくまでもフェンスや壁そのものでしかない。

爬虫類脳と哺乳類脳が担当している領域は自分の意志ではコントロールできないが、人間脳に限っては自分の意志でコントロールすることができる。

ここで言うコントロールとは、マインドセット、つまり価値観を自分の意志で変えることができるということだ。

ハイパーインフレを例にとって説明してみよう。

貨幣の価値は市場の状況や株、債券との関係で流動的に変化する。

貨幣は各国政府によって理屈上は無限に発行することができる。

貨幣が無限に発行されると何が起きるか?モノの価値はそれ自体が希少かどうかで決定される。市場にモノがあふれればそれそのものの価値は下がる。

市場のバランスの均衡を超えて貨幣を発行すればするほど、貨幣の価値が指数関数的に下がっていく。

第一次世界大戦後のドイツは敗戦国になってしまったことによる借金まみれの状況を何とか打破するべく、貨幣を発行しまくった。

これにより貨幣の価値は急落した。なんと物価が384臆倍にまで跳ね上がってしまった。

これは昨日まで1円で購入できていたものが次の日には384億円払わないと買えないことをを意味する。

しかし、実際そうなってしまったらどうだろう。僕たちはハイパーインフレに対応するしかない。

ハイパーインフレは極端な例だが、貨幣の価値変動は常に起きている。円ドルの為替は毎秒変化している。

インフレや為替が分かりにくいのであれば税金はどうだろう?一番身近な税金と言えば消費税ではないだろうか?

僕が幼いころは消費税がなかったのだという。それが2021年現在では10%の消費税が課せられている。

もちろん、消費税が上がるときには激しく抵抗する人々もいる。しかし、法律で決まってしまったことに関しては、仕方なく従うしかない。

法律だから従うのは当たり前だと思うかもしれない。しかし、本当に変わったのは消費税の税率でもなく、法律でもなく、自分自身のマインドセットだ。

このようにマインドセット、つまり価値観はいともたやすく変えることができる。

昨日まで消費税が8%だったけど明日からは10%になります。と言われても、僕たちは納得できてしまう。

ルイ14世が言った『朕は国家なり』はこれ以上ないくらい世界史上有名なセリフだが、彼の100年後フランスの頂点に君臨していたルイ16世は民衆により妻のマリーアントワネットとともにギロチンの刑に処されてしまった。

たった100年でフランスの国民のマインドセットは絶対王政から民主主義へと変わってしまったのだ!

このように、いくつかの事例を挙げてきておわかりいただけたように、僕たちは自分のマインドセットを自分の意志で変えることができる。

ただ、このマインドセット、すなわち価値観は、つまるところ人間脳の認識している『虚構』でしかない。

『虚構』だからこそ自分の意志でコントロールできると言っても良い。

僕たちはどんなに強く願っても何も使わずに空を飛ぶことはできないが、自分が空を飛んでいることを想像することができる。そう、『虚構』の世界なら何でも自分の思う通りにできる。

なぜ、爬虫類と哺乳類脳はコントロールできないのに、人間脳はコントロールすることができるのか?

この謎を紐解くには、人類史を語ることを避けては通れない。

ぼくたちはみんな『ホモ・サピエンス』

僕たち、いわるゆ人類は『ホモ・サピエンス』だということをご存じだろうか?

現時点で地球上に存在している人類は全て『ホモ・サピエンス』だ。この『ホモ・サピエンス』という言葉は意味ごとに分解することができる。

『ホモ』がヒトで『サピエンス』が賢い。という意味だ。

僕たちホモ・サピエンスは最初からホモ・サピエンスしかいなかったわけではない。

太古の時代にはほかのホモ属がいた。ネアンデルタール人なんかも、立派なホモ属だ。

ホモ属はいろんな地域に伝播していった。そんな彼らは人間脳特融の特殊能力を持っていなかった。

信じることができるのは、50人~100人くらいのもので、最大のコミュニティでも150人が限界だった。

これは『虚構』、すなわちそこに存在していないものを信じることができないので、実際に顔や名前を知っていないと信じることができなかったからだ。

しかし、7万年前にホモ・サピエンスだけに『なにか』が起きた。

そう、認知革命だ。

認知革命によって、ホモ・サピエンスは人間脳の最たる特徴である、『虚構』を信じる力を手に入れた。

『虚構』を信じることができると、何が良いのか?太古の彼らは、『架空の存在』を想像力で作り上げ、そしてそれらを信じることができた。

例えば『宗教』がこれにあたる。

ホモ・サピエンスのある集団は、テリトリーの中にある一番大きな木に『霊魂』が宿っているという『虚構』を共有していたとしよう。

大樹に宿る霊魂は、そのホモ・サピエンスのグループの守り神であり、狩りや食料採集に力を貸してくれる。

けがや病気をした時も大樹の未知なる力に頼ったかもしれない。

他のグループとの戦闘の時には、大樹に宿る神が、未知なる力で守ってくれる。

こういった共通の価値観は、個人の命よりもグループの存続を優先させる要因になる。

勝ち目がない戦いでも、自分が死ぬとわかっていても、敵に立ち向かっていくことができる。

さらに、ホモ・サピエンスは人間脳の発達より、上記の価値観をほかのグループとも共有することができる。

『虚構』を信じることができない集団の最大数は150人と述べたが、『虚構』を信じることでその枠は無限大に広がる。

実際、2021年現時点ではホモ・サピエンスの人口は80臆に達しようとしている。

その中でも宗教人口最多を誇るキリスト教は約23億人の信者を有している。

いったい、23億人のキリスト教信者は、どのくらいお互いの顔と名前を知っているだろうか?

『虚構』を信じることができるかできないかの分かれ目は、ホモ属の生存競争に圧倒的な結果をもたらした。

そう、我々ホモ・サピエンスはものすごいスピードで他のホモ属を滅ぼしきってしまったのだ。

ちなみに、ホモ・サピエンスが人間脳の能力以外に、肉体的にも知能的にもほかのホモ属より優れていたことは理由ではない。

化石の調査からわかっていることとして、ネアンデルタール人のほうがホモ・サピエンスよりも強靭な肉体を持っていたようだ。

単純に脳の大きさだけを比較すると、ネアンデルタール人のほうがホモ・サピエンスよりも大きいことが発覚している。

人類史から見る3つの脳のパワーバランス

問題は、爬虫類脳と哺乳類脳と人間脳のパワーバランスだ。

人間脳によって『虚構』を信じることができるのであれば、人生においてプラスに働く『虚構』、つまり『価値観』だけを選択すればよいのではと思うかもしれない。

そうはいっても我々人類は根本的には動物だ。

何百年前から生存して繁殖するためだけに進化を続けてきた脳の中で、人間脳はかなりの新参者と言わざるを得ない。

人類が爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳を使ってきた期間を比較すると、爬虫類脳と哺乳類脳が圧倒的に長く、それらと比べると人間脳を使っている期間はとても短い。

使っている期間が長い道具のほうが使い慣れているのと同じで、人間はこれまで使ってきた期間が長い爬虫類脳と哺乳類脳に関しては、そのほとんどを無意識化で利用している。

しかし、まだ使用期間が短い人間脳に関しては使い慣れていないので、注意して使わないとうまく扱うことができない。

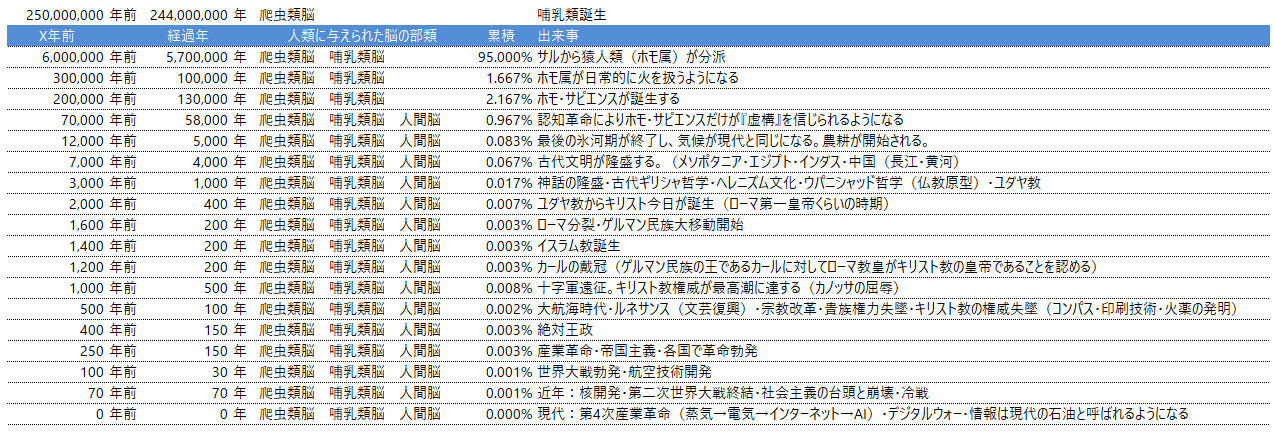

ここからはサピエンス史よりも視野を広げて、人類史に目を向けていきたいと思う。

哺乳類が誕生したのは25臆年前と言われている。

サルから猿人類が分派したのは600万年前なのだそうだ。

このように、人類史を俯瞰的に眺めることで、どの時期にどの脳を使っていたのかを見ていこう。

上の表と図を見ていただくとわかるように、人間がそれぞれの脳を使ってきた期間を割合であらわすと、人間脳は全体のうち1%の期間しか使用されてきていない。

仮に、人類史を一人の100歳の人間だとすると、99歳までは爬虫類脳と哺乳類脳を使って生きてきて、最後の1年だけ追加で人間脳を使うことを覚えたということになる。

これだけでも、人類史において3つの脳を使ってきた期間にどれだけ差があるかを分かってもらえると思う。

まず、人類史というからには、ヒトの歴史でなくてはいけない。

25臆年前に哺乳類が誕生し、ごくごく基本的な生存活動を続けていくために『爬虫類脳』のみを使っていた。

『哺乳類脳』を持たない彼らは、物事を長期に記憶することができないため、生のすべてが『爬虫類脳』による『反射』によって営まれていたと推測できる。

さて、600万年前にサルから猿人類(ホモ属)が分派した。

このタイミングを人類史のスタートと定義する。

哺乳類誕生から猿人類分派までに、彼らは『哺乳類脳』を獲得していたと推測する。

石槍のような道具こそ使っていなかったが、サルともなれば群れを成し、果物や植物を採集していたはずだ。

ヒトの歴史は、『爬虫類脳』だけではなく、『爬虫類脳』と『哺乳類脳』を兼ねそろえた状態からスタートしたと言える。

ただし、ヒトが猿人類としてサルから分派するまでの間に、『爬虫類脳』と『哺乳類脳』のどちらを長い期間使ってきたかと言えば、『爬虫類脳』であることは明白だ。

反射と制御をつかさどる『爬虫類脳』と記憶と判断をつかさどる『哺乳類脳』のどちらが強いかは、経験によって誰でも納得できるものだと思う。

たとえばあなたは今、料理をしているとする。

無意識に、熱されたフライパンに手首が触れてしまったとしましょう。

あなたはとっさに手を引っ込めて熱源であるフライパンから手を離すはずだ。

そして、しだいに痛みを感知して、怒りや悲しみといった感情をあなたが包む。

このプロセスを、脳の働きから見てみよう。

フライパンに手が触れてしまった瞬間にあなたは手を引っ込めるはずだ。それも無意識に。

これは『爬虫類脳』の部分の役割だ。体が危険を察知した瞬間に、『爬虫類脳』はあなたの体を動かし、危険から遠ざけようとする。

その時、動かす体の部位が、動きすぎることで他の何かにあたりけがをしてしまうことを避けるために、動作を微調整するのも『爬虫類脳』の役割だ。

次に、あなたの『哺乳類脳』が無意識に『逃げるか、戦うか』を判断しようとする。

過去の経験、つまり記憶から、現状に対応するために一番適した感情をあなたに感じさせようと、ホルモンを分泌させる。

今まで説明してきたように、この際分泌されるホルモンの種類は、発生している事象が同じだとしても人によって異なる。

そこでやっとあなたは、『怒り』や『悲しみ』を感情として感じる。

どうだろうか?圧倒的に『爬虫類脳』のほうが『哺乳類脳』よりも強いことがお分かりいただけたと思う。

『人間脳』に関しては入る余地が全くないほだ。

ヒトは、自分の生命が危機にさらされたときに、その危機が小さかろうが大きかろうが全力で回避するように脳が働くように設計されている。

仮に、『爬虫類脳』と『哺乳類脳』の働きが逆だったら、痛みを感じて感情をかみしめてから、やっと手を熱源から離す順番になってしまう。

これでは、危険が大きければ大きいほど死んでしまう確率が指数関数的に増大してしまう。

危険に身がさらされたときには、その危険が『なんなのか』を判断する前に、とにかく『距離を置く』ことが生存確率を少しでも上げるために一番シンプルで確実な方法だ。

僕たちの脳は、いつでもどこでもこのプロセスを遂行するように進化してきた。だってそのほうが生き残る確率が高いんだから当然だ。

ホモ・サピエンスにとっての人生とは

このように、僕たちホモ・サピエンスの脳は3つの層に分けることができ、そのパワーバランスは圧倒的にかたよっている。

しかし、視点を変えて、パワーの割合ではなく、コントロールが『できるかできないか』で分類分けをした場合、唯一『人間脳』のみが自らの意志で変化させることができることもわかった。

あなたに与えられた、あなたがコントロールできる唯一の武器は、とても力が弱いけれど、どんな形にもなることができる特徴を持っている。

道具は、その道具が持っている特性を十分に理解して使わないと真価を発揮することができない。

例えばハサミを使ってくぎを打とうとしても、すぐにはさみは壊れてしまう。ハンマーを使って紙を切ろうとしても困難極まりない。

ハサミにはハサミの特徴があり、その特徴を最大限生かすことので着る使い方のみによって、ハサミの真価を発揮できる。

ハサミの使い手は紙をきれいに切りたいという、思ったような結果を最小の労力で得ることができる。

ヒトはそれぞれ違う。なぜなら、哺乳類脳によって異なる性格が固定されており、さらには人間脳によって様々な価値観をとっかえひっかえしているからだ。

ハサミのように自分の真価を発揮したいなら、先ずは自分自身の特徴を知ることが必要だ。

ここまで読み進めていただいたことによって、自分には何がコントロールできて何がコントロールできないのかがハッキリわかったと思う。

どうやら夢を実現させるための唯一の方法は、『虚構』を信じぬくこと、そしてそれを現実のものとすることらしい。

人生の目標は誰かから与えられるものではなく、自分で決定するしかない。

全てが虚構なのだから、人生の夢も虚構でしかない、しかし人間にはその虚構を現実のものにする力が備わっている。

虚構は確かに実際には存在していないが、信じない限りは実現することができない。

宗教や国家が人類全体レベルの虚構だとしたら、個人の夢は個人レベルの虚構だ。

どちらも実際には存在しないが、存在を信じること、つまり虚構を信じることで誰もがそこに存在していると認識することができる。

要は具現化することができる。

人生は、暇をつぶすには長すぎるけれども、何かを極めるには短すぎる。

思いだけでは届かない、願うだけでは叶わない。

今この瞬間だけに集中し実行することが、虚構を現実化する唯一の方法だ。

だから人生には目標が必要だ。その目標は自分で決める必要がある。それは自分だけの虚構だからだ。

やっと、何が自分にはコントロールできて、何がコントロールできないのか、そして、なぜ人生には目標が必要なのか、そしてその目標が、『自分だけの夢を実現させること』なのかが分かった。

いままでは、コントロールできないことにフォーカスすることで、逆にコントロールできるのは何かを考えるという思考プロセスを追ってきた。

ここからは、ここまでのプロセスで明確にすることができた、コントロールできることについて集中して考えてみたい。

イデオロギーの対立について

突然だが、ここで、世に蔓延するイデオロギーの対立について考えてみたい。

あなたは資本主義派か?それもと社会主義派か?リベラルなのかコンサバなのか?キリスト教徒かイスラム教か?儒学か道教か?といったような二元論が日々繰り広げられている。

ひとつのカテゴリーに対して価値観を一つしか持てないと勘違いしている人が多い。

例えば、経済活動であれば資本主義を支持して、宗教は仏教です、それ以外は受け入れられません。といったような具合だ。

僕も以前は同じような考えだった。

人生の目標も見つけることができず、自分自身を好きになることができなかった時期は、なにかこの状況を劇的に打開してくれる素晴らしい唯一無二の価値観がどこかにあるのではと考えていた。

倫理や宗教や哲学の本を読み、『七つの習慣』や『人を動かす』といったビジネス書兼自己啓発書をいくつも読んだ。

一時期は、『七つの習慣』に感化されすぎて、僕の価値観は『成長主義』にとらわれた。

成長に向かって常にPDCAを繰り返し、どんな状況でも相互作用を得られないか躍起になり、自分の話を理解できない人を能力が低いと思い込んでいた。

成長し続けることが人生の目標だと自分に言い聞かせて走り続けた結果、肉体よりも精神が先にギブアップしてしまった。

どうやら成長し続けることは、僕の人生の最終目標ではないらしい。

自分が本当に望むことは何か、それを明確にしないまま、走り続けるのは不可能だ。

成長はあくまでも夢を実現させるための道具に過ぎない。成長したその先に、どこにたどり着きたいのかがわからなければ、いま自分が人生の中でどの位置にいるのかすらわからない。

もしも走り抜けることができたとしても、本当にたどり着きたい場所ではないところに到達してしまうかもしれない。

どんなにがむしゃらに、誰よりも早く、力強くそのハシゴをのぼりきっても、ハシゴをかける場所を間違えていては、本当に行きたかった場所にたどり着くことはできない。

間違った場所に早くたどり着けるだけだ。

たどり着いた後にやり直せるならまだいいけれど、人によってはハシゴをかけた場所が間違っていることを知るのに、何十年かかるかもしれない。

最初から行きたい場所にたどり着けるところにハシゴをかけることが重要だ。

成長はあくまでも『ハシゴ』だ。行きたい場所に行くための道具でしかない。

ゴールは、ハシゴをつかってたどり着きたい場所のはずだ。

緊急性と重要性のマトリクス

ぼくは、『7つの習慣』を読むことで間違った場所にハシゴをかけ、そして、目標と手段の違いを身をもって経験することができた。

そしてこの本から学んだとても重要なことがもう一つある。

それは『時間を緊急性と重要性の2軸から判断して4つの領域に分類する』という考え方だ。

時間は不可逆的なもので、どんな人にも公平に1日は24時間が与えられている。

その時間を、領域で分けるという発想は、この本を読まなければ一生思いつくこともなかっただろう。

たしかに、楽しい時間や悲しい時間など、その時々の時間は主観によって分類することができる。

しかし、それらはあくまでも感情をベースにした時間の分類であり、後から振り返った時にそうだったと思い返すことができる程度の効果しかない。

『7つの習慣』が教えてくれた時間の定義は感情に起因していない。

使い方によっては、仕事内容を全て洗い出してそれぞれ4つの領域に分類するという業務改善手法もある。

例えば

・第一領域は会議への参加やクレーム対応

・第二領域は新しいスキルの習得

・第三領域は形骸化した定期報告書作成

・第四領域は生産性に直結しない世間話

第一領域の活動は外すことができないので、第三の領域と第四の領域の活動を見直すことで、第二領域に費やすことのできる時間の割合を増やそうというアプローチだ。

これはこれで非常に便利な使い方だと思う。

けれどもここでは、人生について、そして人生における時間について、最終的には『自分で決めた自分の夢を実現させる』ことについて、この4つの時間の領域をどの様に解釈し、使っていったらよいかを考えていきたい。

第一領域:生きていくために必要な活動

(緊急かつ重要)

例)現代であれば給与を得るために従業員として働く時間

第二領域:それをしなくても生きていけるけれど人生において価値のある活動

(緊急じゃないけど重要)

例)従業員としての職務とは関係がないが独立することが夢なのでそのために必要なスキルを学ぶ時間

第三領域:人生の目的とはつながらないが突発的に発生する活動

(緊急だけど重要じゃない)

例)アポがないのに隣人が訪ねてきて延々と愚痴やゴシップを聞かされる時間。急な飲み会の誘い

第四領域:人生において最も無価値な活動

(緊急じゃないし重要じゃない)

例)やらなければいけないことがあるのにソファーの上に寝転がりポテトチップスをつまみながら無計画にスマホでエンタメ動画を見続ける時間

『4つの領域』と『価値観』のかけ算

この、時間を4つの区分に分類するというコンセプトは、非常に役に立つ。

自分が置かれている状況を客観的に評価することができる。

ただ、そこに『自分の軸』である『哲学』がないと、時間を領域で分けるというコンセプト自体に飲み込まれてしまうことも経験した。

『いまはいったいどのカテゴリーに自分を置くことができているだろうか?』といった思考に取りつかれてしまう。

これは、『なぜ』それをする必要があるのかが分からずに『どのように』だけを追いかけてしまっている状態だ。

この状態は非常に苦しい。

人間だからたまには『緊急だけど重要じゃないこと』や『緊急でも重要でもない』ことに時間を費やしてしまうことはある。

『なぜ』この時間の区分のコンセプトを使って、『緊急で重要なこと』や『緊急じゃないけど重要なこと』に自分自身を置く必要があるのかをしっかりと納得していないと、必ずどこかで無理が生じる。

第一領域や第二領域にできるだけ長く自分自身の時間を割くことが人生の目的ではない。

それをすることで、何を成し遂げたいのかが重要で合って、時間の区分はあくまでもそのための道具でしかない。

例えばある夢を実現させるために自分自身の成長が不可欠だとした場合、成長すること自体はゴールではない。

夢を実現させるということを達成することこそがゴールだ。

要するに、今思えば、クリティカルシンキングをすっとばしてロジカルシンキングばかりを考えてしまっていたんだなと思う。

クリティカルシンキングは、まさに『真の目的』を問う考え方で、『そもそも論』とも呼ばれる。

あれこれ手段を講じたりする前に『そもそもそれを目指す理由はなにか?』を特定するための考え方だ。

一報、ロジカルシンキングは『どのように』を問う考え方だ、『なぜなぜ論』とも呼ばれる。

たどり着きたいゴールがあったら、『どのように』進めばよいのかを特定するための考え方だ。

場合によっては結果から原因を特定することにも非常に有効に使える。いわゆる帰納法と演繹法の違いだ。

時間の区分に関して言えば、『どのように』時間を区分するのかは、上の図にある通りだ。

自分の夢を実現させるためには、第一領域を遂行しつつ第二領域にどれだけ自分のリソースを割くことができるのかを考えればよい。

ここで重要なのが『そもそもなぜ』そうする必要があるのかがすっぽり抜け落ちてしまっていては全く意味がないということだ。

僕の例でいえば、人生の目標に対してクリティカルシンキングをせずに、ロジカルシンキングだけを進めてしまったがために、

本当に自分が求めていることが分からないまま、とにかく成長し続ければどこかにたどり着けるはずと思い込んでいた。

具体的に言えば年収をある一定値よりも上げることを目標としていたが、これはどう考えてもクリティカルシンキング不足だ。

年収を上げること自体が目的ではなく、年収を上げたことによって得られる『なにか』を求めているはずなのに、それが特定できていない。

間違った目標を達成したとしても、そこに充実感がなく、さらに間違った目標設定を強いられるだけだ。

たとえば年収300万円のひとが、収入を倍にすることを目標としたとしよう。

このひとは時間の区分のコンセプトを完全に理解し、年収を引き上げるために自身のリソースを第一領域と第二領域に費やした。

その結果、とうとう年収は当初の倍である600万円に到達した!おめでとう!

しかし、次はどうすればよいだろう、さらに年収を倍にすることを目指すのだろうか?

年収を倍にするという間違った目標に対して、ロジカルシンキングを続けるということは、間違った目標に対して突き進むことに人生を費やすということだ。

このひとは、自分の人生の目標に対してクリティカルシンキングを実施し、『本当の目的』を特定しない限り、年収がいくらになろうが、納得したり満足することはできないだろう。

僕は最初に『何かを始める時に一番大事なことは、それを始めるために何をやめなければいけないか考えることだ。』と書いた。

実のところ、この考え方は、4つの時間の区分を知り、人生の目標を特定しないまま突き進み、壁にぶち当たった時に立ち止まり、やっと考えることができるようになった考え方だ。

僕の人生を時系列にたどれば、まず、7つの習慣に出会い、4つの時間の区分に感銘を受け、形だけ取り入れるも真の目的が特定できていないので挫折し、そして

『人生の目的とは何か』ということを、やっと真剣に考えられるようになり、時間や自然に思いを馳せ、深く考えていくうちに、コントロールできないこととできないことを自分なりに完全に解釈するに至った。

という流れになっている。

このプロセスは非常に貴重な経験だった。

なぜなら、最初に4つの時間の区分を知り、形だけでも実行し、挫折し、人生の目標に立ち返り、いろいろなことを調べ、自分なりに解釈し、納得するうえで、いろいろな価値観を知ることができたからだ。

そしてすでにご存じの通り、その『価値観』たちの正体は人間脳が作り出す『虚構』だ。

だからこそ唯一人間にコントロールできるものであり、いつでもどこでも取り換えることができる柔軟性を持っている。

価値観のポートフォリオを組もう

この遠回りが、僕にまたとない気づきを与えてくれた。

『この段階までたどり着くために学んできた様々な価値観と、4つの時間の区分を組み合わせたらどうだろう??』という考え方だ。

この着想は僕の人生の中でもこれ以上ないくらい衝撃的なものだった。

思いついた瞬間に、全体像は全然見えていないのに、これはすごいことを思いついた!と、興奮したことを今でも覚えている。

要は、自分の軸となる価値観を1つだけ持ち、その価値観をもとにすべてを判断するのではなく、時と場合に応じて様々な価値観を使うという考え方だ。

キリスト教の人は人生に降りかかる様々な事象を、キリスト教の価値観を使って評価し、判断する。

キリスト教において神はTHE GODだ。ただひとつの存在、つまり神はただ一つの存在である唯一神なので、多神教のようないろんな神様がそこらじゅうにいるようなコンセプトは受け入れられない。

私の信仰しているキリスト教ではそういった考え方をしないからあなたがたの考え方は理解できない(価値観を受け入れることができない)といった理屈だ。

これは別に宗教だけの話ではなく、イデオロギー(思想)にも適用される。というか、価値観すべてに適用できる。つまり『虚構』全てだ。

・共産主義の人は資本主義の人と価値観を共有することができない

・自由主義は保守主義と共存できない

・実存主義と形而上学は相いれない

・儒教と道教は水と油だ

こういった具合だ。

これらの考え方は、ひとはひとつの『価値観』に従うべきだという思い込みによるところが大きい。

まったくもって予測が不可能で、しかも刻一刻と変化し続ける世界において、たったひとつかふたつの『価値観』で人生を乗り切ろうとする考えには無理がるんじゃないかと思う。

ある日は仏教の考え方で世界をみて、また別の日はキリスト教の考え方で世界をみてもいい。

あの人と話す時は資本主義の考え方で、また別の人とかかわるときは共産主義の考え方を軸に据えてもいいじゃないか。

注意していただきたいのは、都合よく仏教徒のようにふるまったりキリスト教徒のようにふるまったりするということではないという点だ。

取り入れるのはあくまでもそれぞれの『虚構』のエッセンス、つまり本質の部分であり、その『虚構』が持つ属性の部分は対象の範囲外だ。

ヒンドゥー教という『虚構』を例に考えてみよう。

ヒンドゥー教の『価値観』を使って世界を見るのが目的であり、ヒンドゥー教の厳しい修行を実行することは目的ではない。

『なぜ』ヒンドゥー教の本質を『価値観』として活用したいのかが重要なので合って、ヒンドゥー教の習慣を『どのように』実行するのかは、興味の対象外ということがポイントだ。

自分の軸となる価値観を1つだけ持ち、その価値観をもとにすべてを判断するのではなく、時と場合に応じて様々な価値観を使うというコンセプトを、どのように人生に落とし込めばよいだろう?

あなたはすでに、とても良いハコ、および枠を知っている。そう、4つの時間の領域だ。

第一領域:緊急かつ重要な領域に適した価値観

第一領域:生きていくために必要な活動。例)現代であれば給与を得るために従業員として働く時間。

この領域では、個人的に、資本主義(capitalism)実用主義(pragmatism)朱子学(Neo-Confucianism)といった概念を使うことを推したい。

資本主義(capitalism)

ここで資本主義とは何たるかを語ることは本筋ではないと思うし、そもそも自分には説明しきる自信がない。

けれでも決定的に明らかなことは、僕らが生きている社会は、資本主義をメインエンジンとしているということだ。

資本主義の本質は株取引によってリスクを分散させることで人々をより挑戦的にさせる自己増殖システムだ。

貨幣は政府によって発行され続け、実物の貨幣と比べてデジタルの貨幣は何倍にもなる。

ビジネスで相手を説得させるために最も効果的なのは、貨幣という概念によって可視化された資産の増減予測だ。

資本主義の上に成り立つ現代のビジネスの前では、情熱や信仰は最終判断の材料にはなり得ない。

実用主義(pragmatism)

実用主義が何たるかを説明するのに多くの言葉は必要ない。役に立つなら何でもアリ。これに尽きる。

宗教が必要かどうかは永遠のテーマで、多分答えはない。けれども実用主義はこの複雑極まりない問いに答えを提示することができる。

ある人が宗教を信じていることによって救われたとする(信仰心によって自信を救った)。であれば、宗教は役に立つので、有用である。ただしその人にとっては。実にシンプルだ。

なぜ人を殺してはいけないのか?倫理や道徳を問われる深い問いだが、実用主義はこの問いに対しても明解な答えを提示することができる。

なぜ人を殺してはいけないのか?なぜならそのルールが役に立つから。以上だ。

人を殺してはいけないというルールがあるから、他人は自分を殺すことができない。自分も他人を殺すことができない。つまり誰も人を殺さない。

問題の本質がどうとかではなく、役に立つか立たないか(しかもその人や組織にとって)だけに焦点を当てる実用主義は、変化の速いビジネスの場ではとても『役に立つ』

朱子学(Neo-Confucianism)

朱子学は儒学から派生した哲学だが、ベースとなった儒学の考え方から大きく変化している。ほぼ別物といってもいい。

古代中国で誕生した儒学が長い年月をかけて江戸自体の日本に伝来した。

個人的には朱子学を、ジャパニーズコンファッショニズム(Japanese Confucianism)、つまり日本の儒学と呼んでいる。

朱子学は後に武士道の元ともなった哲学なので、現代の日本人がもつ目上を敬う謙遜の文化の起点ともいえる。

世間体や外聞といった他人の視線を気にする『恥の文化』と言われたりもする。

ちなみに、日本の文化とは対照的に欧米の文化は内面の良心を重視する『罪の文化』だと考えられている。

朱子学は『理気二元論』という考え方を根源とする。

世の中のことは全て『理』と『気』からなっており、『理』は正しくあろうとする意志で『気』はそれを阻害するものだ。

『理』は魂で『気』は体と例えられることもある。さらに、この『理』は生まれ持っての性質が決まっているとされている。

つまり、人の上に立つ理をもって生まれた人は人の上に立つべきだし、人に使われる理を持って生まれたひとは人に使われるべきだという考え方だ。

この考え方は『身分制度』を正当化するために大いに活用された。

『気』に関しては、本来の『理』の在り方を邪魔する存在なので、極力抑えることが求められた。

簡単に言うと『欲を捨てろ』ということだ。この考え方は清貧を良しとする価値観を良しとした。

個人的にはこの考え方には待ったく賛同しかねるが、日本の文化を理解するうえでとても重要だ。

でもこの朱子学によって、日本人お金はなんだか汚いものとしてとらえるようになり、恥の文化を重要視するようになり、目上を立てることを重んじた。

日本のビジネスは日本の文化の上で展開されており、文化とはそれすなわち『価値観』そのものだ。

日本でビジネスをするうえで、朱子学を理解することはとても役に立つ。好きかどうかは別として、とても使える『価値観』だ。

第二領域:緊急ではないが重要な領域に適した価値観

第二領域:それをしなくても生きていけるけれど人生において価値のある活動。例)従業員としての職務とは関係がないが独立することが夢なのでそのために必要なスキルを学ぶ時間

この領域では、個人的に、独裁主義(Dictatorship)アニミズム(animism)進化論(Darwinism)儒学(Confucianism)といった概念を使うことを推したい。

独裁主義(Dictatorship)

独裁主義という響きからはネガティブな印象を受ける方も多いだろう。

独裁=ナチスまたは大日本帝国などを思い起こさせるからだ。

ただちょっと待ってほしい、それらの歴史は本当に『独裁主義』だけによって引き起こされたのだろうか?

そうではなない。歴史として残ったのは『独裁主義』と『軍国主義(Militarism)』が組み合わさってしまったことによって確立された統一主義の行く末だ。

独裁主義における決断力の強さと軍国主義における暴力のコンビネーションは良い結果を生まないことは、歴史が教えてくれる。

ただ、独裁主義だけを単体で見た場合はどうだろうか。

僕は独裁主義のことを、個人的に『決断主義』と呼んでいる。

要は『自分のことは自分で決めてよい』という概念に従うということだ。

自分の人生に価値を持たせるには『夢を実現させるために生きる』効果的だということはこれまで述べてきたとおりだ。

自分の夢は自分で決めるからこそ価値がある。だからこそ『決断主義』である『独裁主義』は第二領域の価値観だと、僕は思う。

自然崇拝(animism)

八百万の神々を信じる価値観のこと。要はありとあらゆるものに魂(アニマ)が宿っているという考え方。

精霊信仰と訳すのが適切なのだろうが、僕の捉え方はちょっと違って、どちらかというと自然崇拝に近い。

美しい景色や建造物や鍛え上げられた機能的な肉体などを見ると感動する。

超自然なパワーが問題を解決してくれるようなことは全く期待していない。

そこに何かしらの魂が宿っていると考えることで、あらゆるものに対して尊敬の念を忘れないでいられる。

脳科学に基づく、コントロールできることとできないことの区別は、そもそも脳がどのように進化してきたかを理解することが本質である。

進化とは環境へ適応することで生存確率を上げることであり、それこそがまさに自然そのものと言える。

だからこそ、自然全て尊敬しつつ、常に身近に感じることを忘れないアニミズムを一番重要な第二領域の主軸としたい。

この場合の自然とは、火や水や土や風や植物だけでなく、ありとあらゆるすべての事柄を指す。(森羅万象)

進化論(Darwinism)

ダーウィンの進化論でおなじみの進化論。

強い個体が生き残るのではなく環境に適応した個体が生き残り、それらの種族が繁栄するといった理論。

生き残ることができるのは、強い者でもなく、賢い者でもない。世界の変化に適応することができる者だけが生き残ることができる。

例えばキリンは首が長くなるように進化したのではなく、たまたま首が長く生まれた個体が高所にある葉っぱを食べることができ、生存確立が高かったためによく繁栄した。

その結果、現在では首が長い個体のみが残り、首が長いキリンが『普通のキリン』となった。このプロセスを進化と呼ぶ。

ホモサピエンスが人類史に名を連ねたころは人類全体からみたら『虚構』を信じることができる個体はかなりの少数派だったはずだ。

しかしホモサピエンスは『虚構』を信じることで生存確率をあげ、現在では人類はホモサピエンスしか残っていない。

人類全体で見れば、人類は『虚構』を信じることができるように『進化』したと解釈することもできる。

この脳の進化はどう考えても突然変異の積み重ねという自然現象であることは明らかだ。

僕が生きていくうえで最重要視している、自分でコントロールできることとできないことのグループ分けは、ホモサピエンスの『虚構』を信じることができる能力の上に成り立っている。

『虚構』を信じることができる能力と『脳の進化』の架け橋となる『進化論』は第二領域とは切っても切れない理論体系だろう。

儒学(Confucianism)

第一領域で紹介した朱子学の元となった考え方。

朱子学が理性を重んじて感情を排斥することを目的とし、結果的に上下関係の正当化に利用されたが、儒学の概念は全く異なる。

儒学が重んじるのは『仁』と『礼』だ。要は『愛』と『礼儀』であり『ラブ』と『マナー』だ。

親しき者にも礼儀ありということわざがあるが、儒学の本質を良くとらえている言葉だと思う。

結局のところ人生において何が幸せなのかを考えると、家族や友人といった親しい間柄の人々と楽しく過ごすことではないだろうか。

一緒にいたいと思える人に対しては常に思いやりを忘れずに、どんなに近しい間柄でも互いに礼を尽くすことを忘れない。

基本的だけれども一番重要なことを思い出させてくれるのが儒学の考え方だ。

『奪い合うと足りないけれど、分け合えば余る』

第三領域:緊急だが重要ではない領域に適した価値観

第三領域:人生の目的とはつながらないが突発的に発生する活動。例)アポがないのに隣人が訪ねてきて延々と愚痴やゴシップを聞かされる時間。急な飲み会の誘い。

この領域では、個人的に、社会主義(Socialism)、共産主義(Communism)、民主主義(Democracy)、相対主義(Relativism)、ウパニシャッド哲学(Upanishad Philosophy)、仏教(Buddhism)、道教(Taoism)といった概念を使うことを推したい。

概念が多いので個別に説明する前に全体像を確認したい。

緊急だけど重要じゃないことに関して、あなたがとるべき選択は『無反応』だ。

緊急だけど重要じゃないことは時として避けられないことが多い、このカテゴリーでの活動はあなたの人生の夢を実現させることとは関係しない。

このカテゴリーに身を置く際には、ただただその場の雰囲気を楽しめばよい。

ただし、必ず、いつまでに切り上げるかタイムオーバーの時間を設定すること。

他人から与えられる意味のない情報(ゴシップや自慢といった価値のない情報)に対して、あなたは『評価』も『判断』もしなくてよい。

ひとつとして白黒つけくてもよい。そこには上下も左右も境界も何もない。そこで起きるすべてのことはあなたの問題ではない。

ただし、長年の修行を積んだ高僧でもなければ感情に反応しないことは至難の業だ。

その場にいることで不快に感じて、場を離れることができる状況なのであれば、無理にとどまらずすぐに立ち去ろう。

社会主義(Socialism)

すごく簡単に言うと平等主義。

みんなで作ってみんなで公平に分けましょうという考え方。

共産主義(Communism)

究極の社会主義。社会主義の進化の行き着く先。プロレタリアート(賃金労働者階級)とブルジョワジー(資本家階級)の間に差異がなくなり完全に均一化された状態。

民主主義(Democracy)

みんなが平等であることを前提に、大事なことは多数決で決めましょうという考え方。

突出して強い人はいない。

ひとりひとりの権利の強さは等しいから、賛成が一番多い意見を全体の意見として採用する。

相対主義(Relativism)

全てのことに良いも悪いもなく、あなたがそう思うのならそうなのでしょう。という考え方。

古代ギリシャ哲学者たち(ソフィスト)の論法。ソクラテスによってその体系が破壊された。

ウパニシャッド哲学 (Upanishad Philosophy)

仏教の元となった哲学。世界と自分は実は境界がなく等しいという考え方。無分別智。

また、自分自身は『にあらず』としか表現することができないもの。という考え方でもある。

自分の意識が自分自身だと定義した場合、よくよく考えてみると自分の肉体すらも自分自身ではないことが分かる。

さらに言えば、自分の自意識を認識している時点で、自分の自意識が認識される対象となるため、それは自分ではないことになる。

この論法は無限に続き、行き着く先は『〇〇ではないもの』が唯一の『自分』ということになる。

しかしそんなものはなく、結局世界のすべてが自分とイコールであるというのがウパニシャッド哲学の根本的な価値観だ。

つまりあなたも僕も、何もかも同一で均一で等しいものなので、そこに争いや苦しみなどが起こり得るはずもない。

仏教(Buddhism)

ウパニシャッド哲学の理論体系は非常に難しく、誰もが理解することはできなかった。

参考にした書籍では

大衆は本質を捉えずに自分の捉えたいように捉える

『史上最強の哲学入門 東洋の哲学者たち』より引用

と表現していた。無分別智を間違えて捉えた大衆は、自分の肉体が自分ではないなら、どんなに痛めつけても自分は苦しくないということをアピールしだした。

そう、修行の大ブームだ。

修行はウパニシャッド哲学の本質を理解するためのプロセスだったが、いつのまにやら修行そのものが目的になってしまった。

仏教の生みの親であるブッダ(ブッダは悟りを開いた人という意味。本名はゴータマシッダールタ)は王家の王子として誕生したが、世間を知り人生の苦から逃れたい一心から家族を捨てて修行に明け暮れた。

ただ、どんなに苦しい修行を続けても、無分別の境地にたどり着くことができなかった。

ブッダはウパニシャッド哲学の修行というプロセスに疑問を持ち、どのように修行をするのではなく、修行によって成し遂げたかったこと、つまり『悟り』について論理的に考え抜いた。

なぜ人生は苦しいのか?それは知識がないからである。知識がないとはこの世界の本当の姿を知らない。本当の姿とは、自分も他人も世界も境界がないということだ。

自分と世界を切り分けてしまうこと、つまり世界の姿を正しく認識するための知識がないことで、執着が生まれる。執着によって苦しみが発生する。

ブッダは修行による極端な苦行でもなく、怠惰な生活でもない、なにごともちょうどよい『中道』という考えに行き着く。

修行を行えばよいという思考停止ではなく、悟り=無分別の境地とは何か?をロジカルに考えた人だった。

『中道』という言葉からわかるように、そこには白や黒や上や下や左や右といった概念はない。

道教(Taoism)

インド北部で誕生した仏教が中国にわたり道教へと姿を変えた。

ウパニシャッド哲学から仏教が誕生するまでの歴史同様、仏教の本質を理解できる大衆は少なく、修行がメインになっていった。

言葉もサンスクリット語から漢語に変換され、長い年月を経て仏教の教えは『改変』されていった。

そんななか、仏教の本質を受け継ぎ、新しい理論体系として確立されたのが『道教』だ。

上善如水(じょうぜんみずのごとし)といった言葉からもわかるように、道教は何事にも逆らおうとはしない。

ありのままを受け入れ、ありのままの姿で生きる。

第四領域:緊急でも重要でもない領域に適した価値観

第四領域:人生において最も無価値な時間。例)やらなければいけないことがあるのにソファーの上に寝転がりポテトチップスをつまみながら無計画に動画を見続ける時間など。

この領域では、個人的に、形而上学(metaphysics)、中世カトリック(medieval times Catholic)、現代日本仏教(Contemporary Japanese Buddhism)、といった概念が当てはまることを主張したい。

何が言いたいのかというと『思考停止状態である』ということだ。

4つの時間のカテゴリーの中で、思考停止が最も避けるべき状態だ。具体的に言えば、緊急でもないし重要でもない活動に時間を注いでいる状態だ。

人生において時間は非常に重要であるのに対して、思考停止状態は時間をどの様に使うかを全く考えることができていない状態ともいえる。

『なにもしない』ということは『何もしないということを選択して行動していることに他ならない』ということだ。

もしくは『有限な人生の時間をただただ消費することを選択している行為』ともいえる。

形而上学(metaphysics)

形而上の存在を扱う哲学。

形而上とは現実には存在していない、現象界の奥にある、世界の根本原理を指すらしい。要は形がないモノのことだ。

ちなみに実際に存在しているものは形而下と呼ばれる。

プラトンのイデア界が代表的だ。

現時点で分かっていることを使っても説明しきれないことを説明しようとするときに形而上学が持ち出される。

例えば、雷が電気だと判明するまでは、雷は神の怒りによって発生していると考えられていた。

現代では雷が発生する原理は完璧に把握されている。

高い空にのぼっていく氷のつぶと地面に向かっておりていく氷の粒がぶつかり合うことで静電気(せいでんき)が発生して雲の中にどんどん電気がたまっていく。

そして、雲は留めておくことができなくなった電気を地面に向かって逃がそうとする。その一連の現象が雷と呼ばれているにすぎない。

しかし過去の人々は考え抜くことをやめて、証明が不可能な『神の怒り』というもっともらしい『虚構』を当てはめることで思考することをやめてしまっていた。

大半の人は『雷は神の怒りである』という虚構を素直に受け入れ、それ以上深く考えることをやめてしまう。

そのほうが楽だからだ。

答えが間違っていたとしても、自分なりに理解に努め、解釈し、納得したのならそれはそれでいいと、僕はそう思う。

けれど『多くの人が言っているから』という理由で自分の頭で考えることなしにその意見をそのまま受け入れてしまうのはただの思考停止ではないだろうか。

そういった意味で、僕は形而上学を形而上という言葉が示すすべてのことではなく、思考停止してしまう考え方だと、あえて曲解して捉えている。

中世カトリック(medieval times Catholic)

そもそも僕はキリスト教徒ではないので神の存在を信じていない。

だから僕にはキリスト教のことをとやかく言う資格は一切ないだろう。

しかし、歴史的事実から読み取ることのできる情報を使って中世カトリックとは何だったのかを理解しようとすると、キリスト教全史から見てもあまりよろしくない時期だったと言わざるを得ない。

16世紀にカトリック教会は贖宥状(しょくゆうじょう)別名、免罪符というものを発行した。

サン=ピエトロ大聖堂改築しようとしたカトリック教会は、資金を集めるために、これさえ持っていれば天国に行ける!というチケットを発行して教徒に売りさばいたのだ。

キリスト教の生死間を簡単に説明すると、死んだ人の魂は天国に行くのか地獄に行くのか裁きが執行される。

宗派によって定義や設定が違いすぎるので全てを正確に説明するのは僕には不可能だけど簡単に言ってしまうとそういうルールがある。

感覚的にわかるだろうけど、悪いことをした人は地獄行きになる。ここでいう悪いことというのはカトリック教会の定めたルールに背いた行為だ。

もっと深く考えると、なぜカトリック教会がルールを定めているのかというと、それがキリストの教えだからだ(ということになっている)。

キリストの教えに賛同する人々がキリスト教徒になりキリストの教えに沿った人生を送るための組織がキリスト教だ。

天国に行けるか地獄に落ちるのかはただの結果であって、キリスト教徒本来の目的はキリストの教えに従うことのはずだ。

しかし、買うだけで天国行きが保証される贖宥状は売れに売れた!

人々は、自分の人生におけるキリスト教徒は何なのかを深く考えずに、とにかく天国に行きたい一心で大金をはたいて贖宥状を購入した。

これが『思考停止』と言わずして何と言えばいいのだろうか。

人々は『なんで』自分はキリスト教徒なのか(キリストを信仰しているのか)を考えることをやめてしまい『どのように』天国に行くことにしか興味がなくなってしまっている。

別の言い方をすれば、キリストの『教え』は人々から忘れ去られ、『習慣』だけが残ってしまっている状態だ。

人間は習慣の生き物なので、ひとたび板についた習慣はその内容が良い悪いにかかわらず、特に何も考えなくても続けていくことができてしまう。

この主張は当時の時代背景を無視しているために、話はそんなに単純ではないのかもしれない。

当時の人々の中には、全てを理解していても、それでも贖宥状を買う必要性があったのかもしれない。(その場合その人にとって贖宥状を買うことは、緊急で重要な第一領域に属する行動だったのかもしれない)

ここで言いたいのは、キリスト教カトリック教会を否定したいのではなく『どのように』それを実行するのか考える前に『なぜ』必要なのかを考えることが重要だということだ。

現代日本仏教 (Contemporary Japanese Buddhism)

僕は現代日本仏教のことを勝手に『仏教・バージョン5』と呼んでいる。

ブッダが仏教をスタートさせたのが仏教バージョン1

上座部仏教と大乗仏教に分派したうちのやがて日本に伝わることになる初期大乗仏教が仏教バージョン2

中国にわたりサンスクリット語から漢語に変換された仏教が仏教バージョン3

飛鳥時代から奈良時代にかけて日本に輸入された南都六宗や最澄と空海の密教を中心とする仏教が仏教バージョン4

そして鎌倉時代に花開いた鎌倉新仏教が仏教バージョン5

江戸時代から現代にかけて様々な変化を遂げてきているが、現代の仏教の根幹となっているのは鎌倉新仏教の仏教バージョン5だと考えている。

中世カトリックと同じことがここでも起きている。

人々はブッダの教えである無分別智を習得することの本質を忘れ、無分別智を習得するために体系化された修行という習慣のみを遂行するようになった。

なぜ念仏を唱えるのか?なぜ座禅をくみ瞑想をするのか?その本質は無分別智の見方を習得して悟りを開くことにあるはずだ。

しかし、人々は念仏を唱えるために念仏を唱え、座禅を組むために座禅を組んでいる。

ここでも中世カトリック同様、『なぜ』ではなく『どのように』それらを実行するかということにしか焦点を当てることができていない。

『なぜ』その活動をしているのか自分自身で理解できていないから、やめるかどうかを判断することができない。

自分に軸がないため、習慣に従うことしかできない。思考停止と言わざるを得ない。

緊急性と重要性からなる4つの時間の領域に関するまとめ

このように、ぼくは各時間カテゴリーにおいて様々な価値観を使うようにしている。

別にいつどんな時でも一つの価値観を貫き通さなければいけないなどという決まりはどこにもない。

そして、この価値観の組み合わせはいつでもどこでも変えることができる。

時間の領域や価値観は全て『人間脳』の領域だからだ。

ちなみに、同じ行動でも時と場合によって分類される領域が異なる場合もある。

何もしないで一日中家でゴロゴロする、という活動を例にとってみよう。

もしも自分が心身共に健康なら、家で一日中ごろごろしているのは、緊急でもなく重要でもない第四領域に分類される活動だろう。

しかし、けがをして動けない場合や、精神に大きなダメージを受けてうつ状態のような場合では、何もせずに一日中家にいるというのはもしかしたら緊急で重要な第一領域に分類される活動かもしれない。

例えば僕はスマホゲームをやらない。スマホでゲームをやることはこれ以上ないくらい時間を無駄にする行動だと思っている。

だから1つもゲームアプリをスマホに入れていない。スマホゲームは僕にとっては緊急でもなく重要でもない完全なる第四領域の活動にあたる。

しかし、もしもほかの誰かが、スマホゲームを楽しむことでこれ以上ないくらいストレスを軽減していたり、どうしても絆を深めたいグループの共通アイテムがスマホゲームだったり、そのゲームでプロを目指しているゲーマーだったとした場合、

その人たちに関してはスマホでゲームをするということは緊急で重要な第一領域に分類されることなのかもしれない。

価値観に関しても、時が進むにつれ、様々なことを学び、いろんな経験を積み、自分の中でも解釈が変わっていくかもしれない。

現在、僕は『資本主義』という価値観を、緊急で重要な第一領域の4番バッターとして置いている。

しかし、今後生きていくうえで、『資本主義』を第一領域から外すことは大いに考えられる。もしかしたらどこかのタイミングで『資本主義』を第三領域とか第四領域に移すかもしれない。

どの領域にも当てはめないことだって考えられる。

ここでも重要なのはやっぱり『どのように』ではなく『なぜ』時間を4つの領域に区切って、それぞれの価値観を当てはめているかだ。

最終目標は自己承認による自己研鑽の結果、人生の夢を実現させる自己実現であって、時間の領域も価値観の配置も手段でしかない。

時が流れて時代が変われば、正しいとされる常識も変化していく。その時になって、昔はこのやり方でうまくいったからという理由だけでおなじ道具を使い続けては通用しないだろう。

だからこそ、自分の選択は時間のカテゴリーの中でどこに分類されるかを常に考え続けて、いろんな価値観が自分にとってはどうなのかということを見直し続ける必要がある

簡単に言えばいつでもどこでも、何でも変えて良いということだ。なぜなら、時間のカテゴリーも様々な価値観も、コントロールできる『人間脳』の範疇だからだ。

唯一変わらないものと言えば、この世界が常に変わり続けているという事実だ。万物流転とか諸行無常といった四字熟語にもなっている。

超普遍的価値観: 本質主義(Essentialism)

時間の4つの領域と、僕なりにそれぞの領域に適用している価値観について自分なりの解釈を説明してきた。

ここでさらにもう一つ、エッセンシャリズム(本質主義)という概念を紹介したい。

エッセンシャルとは本質のことであり、エッセンシャリズムとは常に本質を生活の中心に置く考え方だ。

僕は、このエッセンシャリズムはあまりにも的を射ていると解釈している。その名の通り、本当に普遍的な概念なのだ。

例えば時間は誰にとっても24時間というのは普遍的な法則だ。エッセンシャリズムの考え方もこれに近い。

僕にとってエッセンシャリズムは時間や進化の仕組みと同じように『概念』の枠を超えた『普遍的な法則』だ。

4つのカテゴリーのどこかに配置してしまうにはあまりにも惜しいので、4つのカテゴリーとは別枠で、人生の軸として採用している。

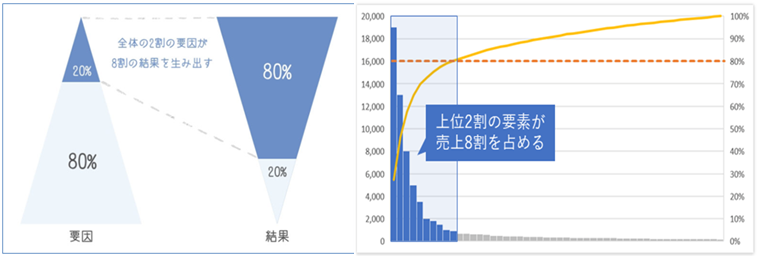

エッセンシャリズムは、『すべてはトレードオフ』『より少なく、より良く』『時間は金よりも重要である』という3つのコンセプトから構成されている。

詳しくは世界的名著『Essentialism』を読んでもらえればすべて書いてあるが、ここではかいつまんで概要だけを説明したい。

※参考書籍『エッセンシャル思考』

(原題:Essentialism)

『すべてはトレードオフ』

読んで字のごとく、全てのことはどちらかを取ればどちらかをあきらめなければいけないということ。

だれしも平等に1日24時間という時間を与えられている。

その時間をどの様に使うかは自分次第だ。けれども、何かをすると選択して実行すれば、他にできたかもしれないことは実行できない。

影響の輪ではなく関心の輪に注意を向けてしまえば、その時間は影響の輪に向けることはできない。

第二領域の活動を実行する時間があったとしても第四領域の活動を実行してしまえば、その時間は2度と帰ってこない。

むしろ、人生は何を選択するのかではなく、『何をやらないか』を常に選択しているようなものだ。

そういった本質的なことをいつも思い出させてくれるコンセプトが、『すべてはトレードオフ』だ。

『より少なくより良く』

同じ結果ならプロセスは少なければ少ないほうが良いという考え方。

時間限りある貴重な資源であり、結果が同じであるなら時間の消費をできるだけ少なくしたほうが好ましい。

さらに言えばパレートの法則などで知られているように、80点取るためには20%のリソースで充分だが、80点から100点を目指そうとすると、残りの80%のリソースが必要になる。

本当に、今取り組んでいることは100点を取る必要があるのか?ということをいつも思い出させてくれるコンセプトが、この『より少なく、より良く』だ。

時として人は『手段を目的化』してしまうことがある。そんな時にも、原点に立ち返って『自分の人生の目標とは何か?』を思い出させてくれるコンセプトでもある。

『時間は金よりも重要である』

読んで字のごとくである。『すべてはトレードオフ』と『より少なく、より良く』のコンセプトの総括といってよいコンセプトだ。

ただし、仮に金を可能な限り稼いで個人資産を最大限に膨張させることが人生の最大の目的である人がいるとしよう。

そのひとにとっては、もしかしたら金は時間よりも重要になるかもしれない。

何に重きを置いてなにをやらないと決めるかはその人にしか決めることができない。すべては人それぞれだ。

金子みすゞで有名な『みんなちがって、みんないい』まさにこれに尽きる。

人生の目標ややりがいや生きる意味は、絶対的な正解などどこにもなく、あくまでもひとりひとりの中にある相対的な価値観でしかない。

世界の中心はどこか

人間は自分本位な生き物であるため、ついつい世界の中心は自分だと思ってしまうことがある。

たしかに五感すべてが自分を主体としたもので、この世界に生きる臨場感たるやすさまじいものがある。

この世界の中心は自分だと思ってしまっても仕方がない。

しかし、自分ではない他人も、自分と同じように五感を持ち、すさまじい臨場感でその人それぞれの人生を生きている。

世界の中心を世界地図のように考えていると、正しくとらえることができない。

自分を中心として世界が広がっているイメージだけど、ひとは、だれしも自分を中心とした世界地図を持っている。

世界の中心はあるといえばあるしないと言えばない。なんとも抽象的だけどこれが正解だ。

1点のみを中心とした世界地図はなく、世界はまさに地球儀のようなものだ。

地球儀の表面に表現される世界には中心がない。けれどもどの点も中心ということができる。

何が言いたいのかというと、時間の4つのカテゴリーを知り、いろいろな価値観を学び自分なりに解釈し、時間のカテゴリーにそれぞれ配置したとしても、それはあなただけの世界の中心だ。

他の人にはほかの人の哲学がある。アドバイスを求められた時にだけ、あなたの哲学を教えてあげるようにしよう。

認識が対象に従うのではなく対象が認識に従う

急に何を言い出したんだ!?と思われるかもしれないがちょっと説明させてほしい。

この項目で言いたいことは、『人それぞれの価値観を尊重しましょう』ということだ。

『認識が対象に従うのではなく対象が認識に従う』というのはかの有名な哲学者カントの言葉だ。

ものすごくややこしい言い方をしているけど、簡単に言うと、『見えてるものは同じでも人によってとらえ方は違うよね』ということだ。

例えば目の前にリンゴがあったしよう。

あなたはそのリンゴを見ると、リンゴがあると認識する。

当たり前すぎて文章にすると違和感があるけど、一般な感覚としてはこういったところではないだろうか。

しかし、カントはそうは考えなかった。

リンゴをリンゴとして認識できるのは、それがリンゴだということを認知できるからだ。

人間にはリンゴは、赤くて、丸みを帯びた輪郭で、上部には茎があるように見える。

もしも自分が人間じゃない生物だったとして、人間とは全く異なる視覚機能を持っていたとする。

人間には赤く見えるものが青く見えるかもしれない。

人間には丸く見えるものがそうは見えないかもしれない。

そもそも視覚ではなく、音や超音波などを使って物体を認知するのかもしれない。

そうした場合、『リンゴ』はどんな存在から見てもいわゆる人間が見ている『リンゴ』のような姿かたちに認識されるのではなく、認識する存在の数だけ認識のされ方があることが分かる。

これを、『認識が対象に従うのではなく対象が認識に従う』というカントの言葉と照らし合わせてみよう。

認識とは見る側の視点だ。対象とは認識されるモノ側の視点だ。

つまり、認識は人間の意識で対象がリンゴとなる。

カントは『認識が対象に従うのではない』と言っている、これを言い換えると『まずリンゴがあって、それを見るとで、リンゴだ!と認識するのではない』ということになる。

そしてカントは『対象が認識に従う』と言っている、これを言い換えると『まず認識する存在があり、リンゴというモノを認識することで、認識されるモノがリンゴとして固定される』ということになる。

リンゴは確かにそこに存在しているが、それをリンゴと認識するのはその人がそれをリンゴと認識しているからだ。というロジックだ。

結局何が言いたいのかというとやっぱり『見えてるものは同じでも人によってとらえ方は違うよね』というコンセプトに着地する。

ひとつ前の項で説明した、世界の中心はどこかという問いに対して、世界の中心はあるといえばあるしないと言えばない。という答えと同じ概念だ。

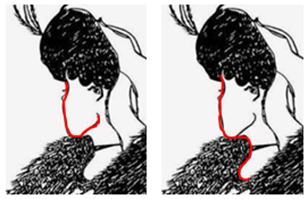

淑女と熟女の絵

ある有名な絵を紹介したい。

あなたにはこの絵が何の絵に見えるだろうか?

実はこの絵は見方によって2つの解釈ができるようになっている(赤い線がそれぞれの顔の輪郭)

左:若い女性が斜め後ろを見ている

右:老婆がうつむいている

このように、ありとあらゆるものが見方を変えることで全く違うものとして解釈することができる。

あらゆる事象に良いも悪いもなく、それらを評価して判断しているのは何者でもない自分自身だ。

自分の人生の価値は自分で決めるしかない。

そしてその価値は、他の人からしたら全く価値のないように見えるかもしれない。

それでいい。あなたの人生の目標は、自分ではない誰かに自分の人生の価値を認めさせることではないはずだ。

理想VS本能

可能な限り自分自身の心と体を第二領域に集中させたほうが良いことはこれまでに延べてきたとおりだ。

ただし、皆さんお気づきの通り、人はなにも気を付けなければ楽なほうへと流れていく傾向がある。

そもそも人間も動物であることから、その本能の目的は『生存と繁殖』だ。

第二領域である緊急ではないが重要なことに時間を費やすことは、実は『生存と繁殖』の本能にあらがう行為ともいえる。

緊急ではないが重要ではない第三の領域の活動に時間を割くことは、第一の領域や第二の領域と比べて負担が少ない。例えば急な飲み会の誘いに乗ることなどがあげられる。

もっと簡単に言えば、楽なのだ。アルコールを飲むことや気の知れた人と何でもないことを話すことは、読書や勉強と比べて、集中力もエネルギーも必要がないことは明らかだ。

第四の領域に至っては、集中力もエネルギーも全く必要ないだろう。本能の赴くまま、何も考えずに楽な姿勢で時間を消費するだけの領域だからだ。

第一の領域は、どうしてもやらなければいけないことなので、避けては通れないが、エネルギーがない状態では良いパフォーマンスが出せない。

ここで何が言いたいのかというと、第二の領域、緊急ではないが重要なこと、自己研鑽、夢を実現させるために時間を割くことは、楽ではなく、非常にエネルギーを消費するということだ。

本能にあらがう行為は肉体的にも精神的にも、かなりのエネルギーを消費する。

ここで、本能にあらがうために2つの重要な要因をお伝えしたい。

習慣の力と0から1の力(第二領域に必要なエネルギーを省エネする)

習慣の力はすごい。人間は習慣の生き物だ。

車で通勤している人は、通勤が慣れてくると車の運転にさほど注意を払わなくても、まるで自動的に体が動くように運転ができるようになる。

何回も何回も同じ行動を繰り返すうちに、体と脳がその行動をパターン化する。そのほうが体も脳も楽だからだ。

これをまさに『習慣』と呼ぶ。

例えば寝起きの朝一番にスマホでSNSを見る癖がある人は、朝起きたらほぼ無意識でお気に入りのSNSを開くことが習慣になっている。

習慣の力を第二領域に向ければ、良い効果が期待できる。

第二領域の活動に己をコントロールすることはとてもエネルギーが必要だと説明したが、習慣にはそのエネルギーの消費量を抑える効果がある。

例えば読書をすることが自分にとって第二領域の活動であるのなら、朝一番にスマホを手に取るのをやめて本を開くようにする。

一点、ぜひとも覚えていただきたいことがある。

それは、最初から第二領域に費やす時間の目標を設定しなくてもいいということだ。

1から100よりも0から1のほうが価値のあるアクションだということだ。

1から100というのは、例えば第二領域に費やした時間が1分か100分かということだ。

もちろん、有限な時間を第二領域にどのくらい割くことができたかということが大事かもしれない。

しかし、それ以上に、0から1、つまり第二領域の活動を『とにかくなんでもいいから始める』ことのほうが重要だ。

0から1までの抵抗と1から100までの抵抗では0から1までの抵抗のほうが大きいと考えてもらって間違いない。

第二領域にどのくらいの時間を割こうか考える前に、とにかく始めてしまうのが一番だ。

0から1を何回も体験すればするほど、体も脳も、第二領域に時間を費やすことに抵抗を感じなくなってくる。

つまり、第二領域の習慣化だ。習慣の力がとても強力なことは先ほど説明した通りだ。

心・体・技に気を配り第二領域へのエネルギーを得る

ではどうやったら第二領域に集中するためのエネルギーを得ることができるのか?

そのコツとして『心・技・体』についてお伝えしたい。

『心技体』とは本来、心と体と技術は三位一体であり、どれか一つが欠けてはいけないというようなことを表した言葉だ。

しかし、よく考えてみると、心と体と技術それぞれの定義が曖昧だし、結局何を言いたいのか自分なりに解釈しないと、ただただ響きだけがかっこいい言葉で終わってしまう。

僕は、僕なりに心技体を解釈している。

心:健康な精神

体:健康な肉体

技:自分の夢を実現させるために必要な能力

僕はさらに、それぞの項目は三位一体ではなく、ピラミッド型の階層構造になっていると解釈している。

土台となる一番下の層が『体』健康な体の上に健康な『心』が成り立ち、健康な体と健康な心をもってしてはじめて第二の領域、つまり『技』を磨くことに集中できる環境が整う。

体:健康な肉体

まず一番最下層となるなる土台の役割であるのが『体』だ。

僕たち人間は突き詰めれば結局人間だ、どんなに技術があっても、生き物として機能できなければ意味がない。

『健全な肉体に健全な魂が宿る』という言葉もあるけれど、心技体よりは具体的でわかりやすい言葉だ。

肉体の健康は3つの要因から成り立っている。食事と運動と睡眠だ。

現代社会に生きていくうえで食事に気を使わないことは考えられない。

僕らの遠い祖先がサバンナで生活していたころとは違い、現代は実質カロリーが無料のようなものだ。

何も考えずに本能のまま糖質、アルコール、炭水化物、などなどを採り続けると、あっという間に肥満を起因とした糖尿病や鬱などの現代病になってしまう。

現代病の原因については諸説あるが、体内で炎症が起こり続けているという説は非常に納得感が高い。

食べ物を体に入れるということは、体はそれらを処理しないといけないことを意味する。

3食不健康な食物をとり続けるということは、肉体に超絶ブラック労働を24時間休みなく強いることと同意だ。

肉体に炎症が起きなければ、肉体本来のパフォーマンスを発揮することができる。

このあたりのことについては別の記事で体験談をベースに詳しく書いているので興味のある方は併せて読んでいただきたい。

食事習慣の見直し

僕は、ここしばらく1日2食生活を続けている。

目的はファスティング(断食)だ。1日16時間以上食事をしないことが推奨されている。

意図的に空腹の時間を設けることで、体内の細胞の再生を促す効果があるとのことだ。

知識だけでなく、実施にやってみたらすこぶる体調が良くなったため続けている。

朝はダンベルで軽いウェイトトレーニングを実施するので、そのあとに牛乳とソイプロテインを摂取する。

朝は水だけにしたほうがより空腹状態を維持できるけど、通勤は駅まで徒歩で自転車に乗るので牛乳とソイプロテインはそのための栄養補給ととらえている。

(固形物を摂取しなければ食事にカウントしていない)

昼は軽めに済ませて、夜は食べたいものを食べている。

あれやそれを食べてはいけないという厳しいルールはない。

運動習慣の見直し

運動に関しては、生活の一部に取り込んでしまうのが一番良い。

運動の内容は『無理なく続けられる』ことが一番だ。

運動しなくても生きていけてしまう現代社会では、意図的に運動とエネルギーを割くのは慣れていないと非常に難しい。

いまでこそ、朝の時間にダンベルでウェイトトレーニングを実施することが習慣となっているが、ウェイトトレーニングのメニューは絶対に増やすまいと決意している。

筋トレはやればやるだけ物足りなくなってきて、どんどんメニューを増やしてしまう傾向にある。

しかし、メニューが増えるということはかける時間も増えることと同意で合って、体調が悪い時やなんとなく気分が乗らない時に、スキップしてしまいがちになる。

無理して初めて見ても途中でやめてしまったりして、最後までできなかった経験が積み重なると結局、運動の習慣をやめてしまうことにつながる。

だから無理なく続けられる内容であることが重要だ。

さらに言えば、僕は通勤に自転車を組み込んでいる。

前は車で通勤していたが、思い切って徒歩と電車と自転車の組み合わせに切り替えた。

家から歩かないと駅に行けないし、会社の最寄駅からは自転車をこがないと職場にたどり着けない。

徒歩は10分くらいで自転車は20分くらいの距離だ。これくらいが、ぎりぎり無理なく続けられる運動量の範囲だと思っている。

適度に運動して暴飲暴食を避ければある程度質の良い睡眠は確保できる。

睡眠習慣の見直し

さらに睡眠の質を向上させるために特に気にしていることを共有したい。

アルコールは次の日が休みの日だけにしている。一度完全にやめようと思ったが、アルコールは好きなほうなので断ち切ることはできなかった。

それでもアルコールを摂取するのは遅くても21:00までと決めている。

カフェインは15:00までなら飲んでよいということにしている。

睡眠の質を落とさないためには遅い時間帯にカフェインを採らないほうが良いことは明らかなので、カフェインの門限を設定している。

スマホは寝室に絶対に持ち込まないようにしている。

スマホのアプリはシリコンバレーの超優秀なクリエイターたちが消費者の『時間』を奪うために日々全力で開発改良を続けている商品だ。

そんなものを寝室に持ち込んだら最後、もう寝ることができる状態なのに、いつまでもスマホを見てしまう。

とくにSNSが良くない。書籍によっては、SNSは1日に2600回も通うことのできるカジノだと例えているものもある。

※書籍『スマホ脳』参照

睡眠について最後にお伝えしたいことは、早寝早起きを生活の基本にしたほうが良いということだ。

1日中活動して、あとは寝るだけの準備が整っているのに、さらに何かを実行するのは効率が悪すぎる。

1日の活動を通して肉体的にも精神的にも疲労がたまっているので、第二領域に属する生産的な活動を使用としても集中しきれないし、第三や第四領域に属する活動を始めてしまうと、中断するエネルギーが残っていないためいつまでもずるずると続けてしまう。

第二領域に属する生産的な活動は、エネルギーが十分にある朝に実施したほうが効率がいい。

夜に第三や第四領域に属する活動に時間を割いてしまうことで、単純に睡眠時間が短くなり翌日のパフォーマンスが悪くなる。

誰にとっても時間は1日24時間平等に与えられている。これは裏を返せば、どうあがいても1日は24時間しかないということにもなる。

もう寝ることができる状態なのに、何かしらの活動を実施するということは、その分、睡眠をとる時間が削られるということだ。

寝ることができる状態ならさっさと寝て、肉体と精神をしっかり休めてエネルギーを充填し、次の日の朝に活動を回したほうが絶対に効率的だ。

ここでも、エッセンシャリズムの『トレードオフ』の考え方が参考になる。

心:健康な精神

どうやら僕のメンタルは弱いらしい。

30代に突入してから職場での役割が大幅に変更になり、精神を病んだ経験がある。

詳細はこちらの記事をどうぞ

今思えば、それまで自分の性格や特徴にしっかりと向き合っていなかったことや、不健康な食生活や、不健康な生活習慣によって精神へのダメージがずっと蓄積していたのだと思う。

あの時、精神を病んだのは、体と心からの救難信号だったんだろう。

精神を病んでいる状態では、頭はまともに働かない。やたら物覚えは悪くなるし、思考速度だって遅くなる。

原因がわからない慢性的な不安感に押しつぶされそうになり、よく眠れなくなる。

考えても考えてもネガティブな結論にしか着地することができないし、同じようなことをぐるぐると考えてしまう。

肉体の健康の項で、不健康な食生活は体内の炎症を引き起こす原因と書いたけれど、ストレスは脳内に炎症を引き起こす原因だ。

炎症とは火事みたいなものだ。生き物の最大の目的は『生存と繁殖』なので、体の中で火事が起きていたら即消化にあたって当然だ。

肉体と精神は、体の中の機能だけで何とか精神の不具合に立ち向かおうとする。

けれども脳の炎症を起こしている原因は自分の体内にはなく、外的なストレスが要因だ。

精神を病んでしまう根本的な要因であるストレスの原因を突き止め、向き合わないかぎり、体内では的外れな消火活動が繰り返し行われる。

終わりの見えない消化活動はとてつもなくエネルギーを消費する。そんな状態では生産的な活動にエネルギーを向けることなど不可能だ。

あまり考えられれないケースだけど、完璧に健康な肉体を持っていたとしても、精神が不健康だったら、第二領域に集中することはできないだろう。

世間には、程よいプレッシャーを感じることで良いパフォーマンスを発揮する人や、苦労は買ってでもするべきと考える人もいる。

僕は違う。僕の場合、マイナスのストレスを感じているときは本当にパフォーマンスが下がる。

僕にとっての健康な精神とは、マイナスのストレスを一切感じていない状況だ。

僕の人生の目的は、自分の夢を実現させることで、所属している組織に忠誠の限りを尽くすことではない。

マイナスのストレスを感じざるを得ない状況に身を置かなければいけないこともあるが、僕は、自身の許容量のストレスを受けるとどうなるのか身をもって知っている。

時には逃げることが必要だ。僕にとって、『逃走か闘争か』の判断は、いつだって『逃走』が勝る。

けれども考え方を変えることができたのは、自分の理性と本能を真剣に理解して、受け止めようとした『闘争』を経験したからこそだ。

僕にとって重要なのは、程よいプレッシャーを受けて常に自分の限界を目指すことではない。

可能な限りマイナスのストレスを感じないように、判断して行動すること。

要は、プラス側に力を注ぐのではなく、いかにマイナス側に力が働かないように注意を払うかが重要ということだ。

とはいえ日々、生きていく中でマイナスのストレスを感じずに生活することは不可能だろう。

生きていくうえで、ストレスを感じる環境に身を置かなければいけないことはたくさんある。

夢に向かって進むということは、逆説的にはまだ夢を達成できていないということであり、理想の状態と現状ではギャップがあって当然だ。

そのギャップを埋めるために、目標を決めて、緊急性と重要性のどの領域に自分のリソースを割くのかを選ぶ。

本当は好きなだけ好きなものを食べたい。いくらだってゲームやマンガを消費しながら家でゴロゴロしていたい。

しかしそれらの行為は僕にとっては緊急でもなく重要でもない第四の領域に属する活動だ。

第四の領域にいくら自分の時間とエネルギーを注ぎ込んでも、自分で決めた夢には到達することができない。

いくらこの世界が自分を映す鏡だということが分かっているとはいえ、嫌なものは嫌だしつらいものはつらい。

意識が高いか低いと言われれば、意識が高い生き方だろう。自分で決めたのだから仕方がないとはいえ、

正直、意識が高い生き方はストレスフルだ。『生存し繁殖せよ』という、本能というプログラムに抗う行為なのだから当然と言えば当然だ。

仏教における悟りを開いた人のように、どんなことでもありのままに受け止めることができる無分別の境地に達していれば話は別だけれど、そんなことができる人はごく少数だ。

そもそもマイナスのストレスを感じなければ良いのだが、人生からストレスを完全に排除するのは難しそうだ。

『書き出す』ことのメリット

人生からストレスを完全に排除することは難しいが、ストレスを軽減する効果のあるとっておきの対処法をお伝えしたい。

やり方はとてもシンプルで、『不安や焦りなどのストレスからくる感情を思いのままとにかく紙に書きだす』ということだ。

紙に書き出すだけでもかなり効果があるが、さらに効果を高めるには、『少しだけ時間をおいてから違う色のペンでその問題に対してどう行動するか』を書き加えるとなおよい。

マイナスのストレスを取り除くために一番重要なことは、ストレスの原因を特定して排除することだ。

現代のストレスは複雑な要因から構成されていてさらに長期間にわたるものが多い。

実は人間の脳は複雑で長期的な不安を抱えたまま生きていくようにはできていない。

なぜなら、脳の構造のパートで説明したように、感情は『哺乳類脳』が作り出しているからだ。

哺乳類脳は現代の生活スタイルが確立されるはるか昔から、不安や焦りといった感情を作り出すことで人類の生存確率を上げてきた。

狩猟採集時代の不安や悩みというのは、数秒から数分の間だけ発生するものだった。

例えば狩りの最中に茂みからガサッと音がしたとする。

脳は『逃走か闘争』かを瞬時に判断するために脳内ホルモンを分泌して、不安や焦りといった感情を駆り立て、肉体は心拍数をあげる。

茂みの向こう側にちらりとでも肉食獣が見えたら、瞬時にその場から可能な限り遠くに逃げようと試みるだろう。逃走の判断だ。

肉食獣が自分に危害を与えることができない距離を取ることができたら、不安や焦りは消えるはずだ。

これが、人類が人類史のほとんどの時間、感じてきた不安や焦りといったストレスだ。

しかし現代において、人類は全く異なるタイプのストレスを受けている。

産業革命からインターネットの普及までのプロセスで、誰もがいつでもどこでもつながることができるネットワーク社会が構築された。

食べるものや住む場所に困ることに時間を割く割合はぐっと少なくなった分、人間関係や職場でのパフォーマンスや人生の満足度といった問題に頭を悩ませる時間が増えた。

人間関係や職場でのパフォーマンスや人生の満足度にストレスを感じている場合、そのストレスが数秒や数分でどうにかなるケースは極まれだろう。

文化の進化スピードにたいして脳の進化スピードが全く追いついていないため、哺乳類のは現代の長期的なストレスに対しても、今までと同じアプローチで『逃走か闘争』かを判断するように促してくる。

その結果、問題の根本的な原因を取り除くことなく、暴飲暴食やアルコールの過剰摂取といった手っ取り早いが間違った解決法を選んでしまう。

ちなみに鬱などの精神病も考え方によっては生存確率を上げるための本能とも捉えられなくもない。

職場や人間関係がストレスの原因であるのなら、物理的にその場へ行かなければストレスから『逃走』することができる。

脳の機能を限界まで低下させることで日常生活すら困難にしてしまえば、ストレスの発信源に行かなくて済む。

そんな、長期的なストレスに効果的なのが『不安や焦りなどのストレスからくる感情を思いのままとにかく紙に書きだす』ことだ。

ここまで述べてきたとおり、脳はストレスに直面するととにかく瞬時的に『逃走か闘争』を判断しようとあの手この手を使ってくる。

しかし現代のストレスは複雑かつ長期的だ。

このため、脳はストレスに対して、同じパターンの堂々巡りを繰り返してしまう。

ストレスを感じる→脳内ホルモンを分泌して『逃走か闘争』か判断しようとする→ストレスの原因が複雑かつ長期的なのでその場から離れたり目をそらしたりするだけでは解決しない→ストレスを感じるに戻る。

この堂々巡りが繰り返されるうちに、脳は『炎症』を起こしたような状態になる。

『炎症』が悪影響を及ぼすことは『体』のパートでも述べたとおりだ。

突き詰めれば『脳』も肉体の中のいち内臓であって、炎症しているかしていないかでいえば、炎症していないほうがいいに決まっている。

この、長期的ストレスを受けて、脳が堂々巡りにおちいり、最終的に炎症して本来のパフォーマンスを出せなくする悪循環を断ち切る最適な方法が、『不安や焦りなどのストレスからくる感情を思いのままとにかく紙に書きだす』ことだ。

実際にやってみてもらえれば即座に効果を実感してもらえるはずだ。

誰に見せるわけでもないので、誤字脱字など気にせずとにかく思いのままを書きなぐってもらいたい。

パソコンやスマホを使ってもらっても良いが、個人的には手書きが一番効果が高いように感じられる。

書いていくうちに、書きたいことが色々と思い浮かぶはずだ、書こうかどうか迷ってしまう場合は、迷ったら書いてしまえばよい。

この、とにかく書きなぐるプロセスを終えただけでも、かなり気持ちが楽になっているはずだ。

なんとか『逃走か闘争』かを判断しようとしていた脳の負荷を、書き出すということで軽減してあげる。

どんどん増えていくノートの上の文字を見ることで、脳は、『あ、このことについて、もう頭の中だけで考えなくていいんだな』と判断することができる。

そしてさらに効果を高めたいのであれば、『少しだけ時間を置いたのちに、違う色のペンでその問題に対してどう行動するか追記する』までを実施したい。

このフェーズでは先ほど自分が感情のままに書いた項目を、極力冷静になって見つめてもらいたい。

ひとつひとつの項目に対して、どうアクションするか?を書き込んでいくとあることに気づくはずだ。

それは、不安や焦りを感じていた様々な要因のほとんどは『あんまり重要ではない』ということだ。

それぞれの項目に対して、次に何をすべきかまでを書き込まなければならないとなると、そもそもアクションが必要ないことに気づくことが多々ある。

たとえば、上司の作ったエクセルのファイルが複雑すぎて理解しきれない。という不安があったとする。

しかし、よくよく冷静に考えてみると、そのエクセルファイルの内容を完全に理解する必要はないのかもしれない。

仕組みを完全に理解していなくても、データの入力と結果の算出方法は分かっているので日々の業務は滞りなく遂行できている。

日々の業務を遂行することは『必要』だけれど、仕組みを完全に理解できることは『出来たら良い』程度のことかもしれない。

もし、仕組みを完全に理解する必要があるのであれば、その時に時間を割けばよいだけのことだし、もしかしたら自分以外の人が仕組みを理解できれば良いという場合も考えられる。

ここまで問題を冷静に把握することができれば、実は、『上司の作ったエクセルのファイルが複雑すぎて理解しきれない』にたいするアクションは、実は『なにもしなくてOK』ということが分かる。

このように、自分が感情のままに書き出した項目について、それぞれ、『ではどうしたらよいか?』を考えることで、本当に取り組むべき問題を特定することができる。

マイナスのストレスを長時間感じて脳が炎症しているような状態では、脳が本当は問題ではないことまで問題だと捉えてしまっていることが多々ある。

まずは書き出すことで、脳から問題を取り出す。脳の負担を軽減してやることが最初の目的だ。

問題を紙に書き出すことで脳の機能をアウトソースする。そうすると脳は問題に対して冷静に考えるための余裕を取り戻すことができる。

余裕を取り戻した状態で、問題に対してどのように取り組むかを考えることで、本当に問題になっていることは何なのかを特定する。

本当に問題になっていることは自分で思っているよりもずっと少なく、そして本質的なことがほとんどだ。

取り組むべき問題が特定できたら、『逃走か闘争』のどちらかを選択するかをじっくりと検討すればいい。

同じような問題に対して『逃走か闘争』かのどちらかを選ぶかについて正解はない。世界の中心は一つではなく、一人ひとりの世界にそれぞれの中心がある。

こんなことはしないでも、頭で、『もう考えなくていい』と考えればいいんじゃないかと、思うかもしれない。

しかし、いったんマイナスストレスからくる思考の堂々めぐりに陥ってしまったら、頭で考えるだけでは抜け出すことはほぼ不可能だ。

特に僕は内向的な性質なので、人に話したりするよりも、書き出すプロセスが特に合っている。

精神を病んでしまう本質的な理由

もっと本質的なことを考えた場合、人は自分のことが嫌いになると精神を病むのだと思う。

何かに挑戦して、思っていたようにうまくいかず、自分は人より劣っているとか、ダメな奴だと自覚する。

そうすることで、自分のことが嫌いになり、自分に自信が持てなくなる。

しかし、自分の人生で唯一自分自身と切り離すことができないことが、自分そのものだ。

まずは自分のことをありのまま受け入れる。

そしてこの人生で何がしたいか、つまり自分の何が夢なのかを自分に問う。

他人がどうとかは関係ない。

自分に落胆してしまったのはもともと自分を信じて第二領域の新しいことに挑戦したからだ。

絶対に成功するとか、絶対に失敗するとわかっていることを実行することは挑戦ではない。

それに挑戦しなくても、きっとあなたは生きていけたはずだ。しかしより良い人生を目指して挑戦した。その事実は変わらない。

問題を紙に書き出すことは『本当は何がしたかったのか』を再発見するためのプロセスだ。

本当は何がしたかったのかを思い出すことができれば、なぜそれをやりたいと思一たのかという自分の原点に立ち返ることができる。

自分の原点に立ち返ることができれば、ありのままの自分と対峙することができ、受け入れることで、また、自分を好きになることができるだろう。

技:自分の夢を実現させるために必要な能力

『技』を『自分の夢を実現させるために必要な能力』と定義した。

しかし、もっと本質的なことは、技術を得られたかどうかは『結果に過ぎない』ということだ。

心技体のピラミッドの図を思い出してもらいたい。

心・技・体の関係を表すシンプルな公式

まず、全ての土台となる『体』があって、そのうえに『心』がある。そして最後に『技』が乗っている。

この関係を、とても簡単な公式であらわすことができる。

それは

『技』=『健康な肉体』+『健康な精神』だ。

とてもシンプルだけど、かなり本質をとらえている公式だと自負している。

『健康な肉体』を維持するためには『食事と運動と睡眠』の質を向上させることが必要だ。

どれかが欠けてしまっても、『健康な肉体』は維持できない。

『健康な精神』については、僕の場合は『マイナスのストレス』を感じている状態だと維持できないことが分かっている。

『心』については『体』よりも、人によって差がある。

自分なりにどういった時に『健康な精神』でいられるのか、はたまたそうではなくなってしまうのかを考えてみてほしい。

食事と運動と睡眠に気を使って健康な肉体を維持し、なるべく悪いストレスを受けないように行動することで健康な精神を維持する。

この状態を保つことで、安定して技術を磨くことができるようになる。

つまり、自分の夢を実現させるための活動である第二領域の活動にエネルギーを向けることができるようになる。

『体』と『心』の健全性が不完全な状態で、無理やり第二領域にエネルギーを向けようとしても、他のことが気になって集中できなかったり、そもそも第二領域に属する活動に着手できなかったりしてしまう。

なぜなら、第二領域にエネルギーを向けるための土台が出来上がっていないからだ。

肉体的にも精神的にも健康が破綻しているのにもかかわらず、ひたすら『技』のみを追い求めている人がいる。

肉体や精神の健康を損なうことが人生の目的であるのならば、それは否定しない。しかしそんな人はごく少数だろう。

『技』に集中するために、先ずは『体』と『心』を整える。

プランターで野菜や花を育てることを考えればイメージしやすい。

『体』は容器だ。容器がボロボロだったりところどころ壊れたりしていたら、土を入れたり水をやったりする以前の問題だ。

『心』は土だ。どんなに良い種や良い苗を植えても、土が悪ければ種から芽が出ないし苗は枯れてしまう。

『技』は野菜や花そのもだ。頑丈な容器があり、栄養が豊富な土がるうえで、第二領域に属する活動に時間を割くという水を与え続ければ、結果的に元気な野菜が成り、美しい花も咲く。

『体』や『心』に気を配らずに、『技』だけに集中するというのは、ボロボロでところどころ土がこぼれてしまうような容器に、栄養もなにもないカスカスな土をいれて、野菜や花を育てるようなものだ。

Realize

僕はこの記事の冒頭で『いつの日か自分の人生の集大成を書籍化したい』と述べた。

そして、本のタイトルは『Realize』にするとすでに決めている。

このブログの名前と同じ名前だ。

Realize(リアライズ)には、『気付く』『はっきりと理解する』『悟る』『実行する』『実現する』という意味がある。

まさに、今まで書いてきたことのすべてを一言で表すのにうってつけな言葉ではないだろうか。

この世界で起きていることはただの事柄でしかないという気付きから始まり、人間の進化の過程を振り返りながら、コントロールできないこととできることを冷静に理解する。

自分にすべきことは、関心の輪ではなく影響の輪に集中することであって、さらにその中でも価値のある領域にエネルギーを注ぐことだと悟る。

領域の概念だけでなく、様々な価値観やイデオロギーを学び、解釈し、時と場合によって使い分ける。

そのすべての目的は自分で決めた自分の夢を実現させるためだ。唯一の評価の対象は自分自身しかいない。

ここまで読んできたあなたは、『なぜ』自分は生きるのか、そして、『どのように』考えれば良いのかをRealizeすることができたはずだ。

最後に伝えたいことがある。

それは、『いつ』実行に移せばよいのかということについてだ。

世界にはたった一つの中心はなく、それぞれの人のそれぞれの中心があることを主張してきた。

良いも悪いもなく、全てを評価して判断しているのは自分自身の価値観であることも説明してきた。

絶対的な正解はなく、多様性を重視する考え方だ。

ただし、『いつ』自分の人生を生きるのかという問いに対しては、絶対的な答えを提示することができる。

それは、『今、この瞬間』しかないということだ。

人生の目的は夢を実現させることだ。

しかし、その夢は、自分自身で決めるしかない。

誰かの決めた誰かの夢ではなく、自分で決めた自分の夢を実現させるために生きることが、自分の人生を生きるたった一つの方法だ。

そして、世界には無限の可能性があり、他人と自分を比較しだしたらキリがない。

人生とは、暇をつぶすにはあまりにも長すぎるけれど、何か一つのことを極めるのには短すぎる。

だからこそ、自分で自分の夢、つまり人生のゴール地点を決めるしかない。

想いだけでは届かないし、願いだけでは届かない。

その夢は、はっきり言ってしまえば『虚構』だ。

しかし、人間が持つ唯一の特殊能力が『虚構』を信じることであり、その『虚構』を信じ抜き、実現化させることでここまで繁栄してきた。

あなたもそんなホモ・サピエンスのうちの一人であることは間違いのない事実だ。

虚構は『今、この瞬間』にしか信じることができない。

そして行動は『今、この瞬間』にしか起こすことができない。

過去のできごとを後悔しても、未来を恐れても『今、この瞬間』は何も変わらない。

人生とは『今、この瞬間』の連続でしかない。

やるかやらないか、そしてやるなら『今、この瞬間』にやるしかない。

何かをやると決めるということは、それ以外のことをやらないと決めることと同じだ。

つまり、何もしないということは、何もしないということをやると決めたと同じということだ。

時間は有限だ。これを読んでいる時間も、あなたの持ち時間は着々と減っていく。

いつの日か『Realize』と名付けられる本の骨組みとなるこの記事を読むことで、あなたはきっと何かに気づいたはずだ。

その気づきを大切にしてほしい。

そして、『今、この瞬間』に何をすべきか、考えて、行動を起こすことを願っている。

コメント